泰国游客量首跌,屋漏偏逢连夜雨 泰国2018游客量 泰国游客锐减

不能怪疫情了,要怪谁?

“不买东西,今晚就让你回不了中国!”

“到了免税店让你上不了车。”

一场普通的泰国旅行,最终以警方介入收场。

近日,一名中国游客在泰国遭遇强制购物的视频在网络传播,导游嚣张威胁游客,并要求删除视频。

事件一出,迅速在社交媒体上发酵,评论区热议纷纷:

“中国人坑中国人,比外国人坑中国人还狠。” “泰国,看到导游是中国人的直接报警,百分百抓,不抓就曝光!” “影响泰国旅游业那肯定要被逮了。” “年轻人可以自由行避免这种事,但老人家出去玩儿语言不通,没办法只能跟团。”

议论的背后,也反映出这个曾被称为“全球度假天堂”的泰国,今年有些黯淡失色。

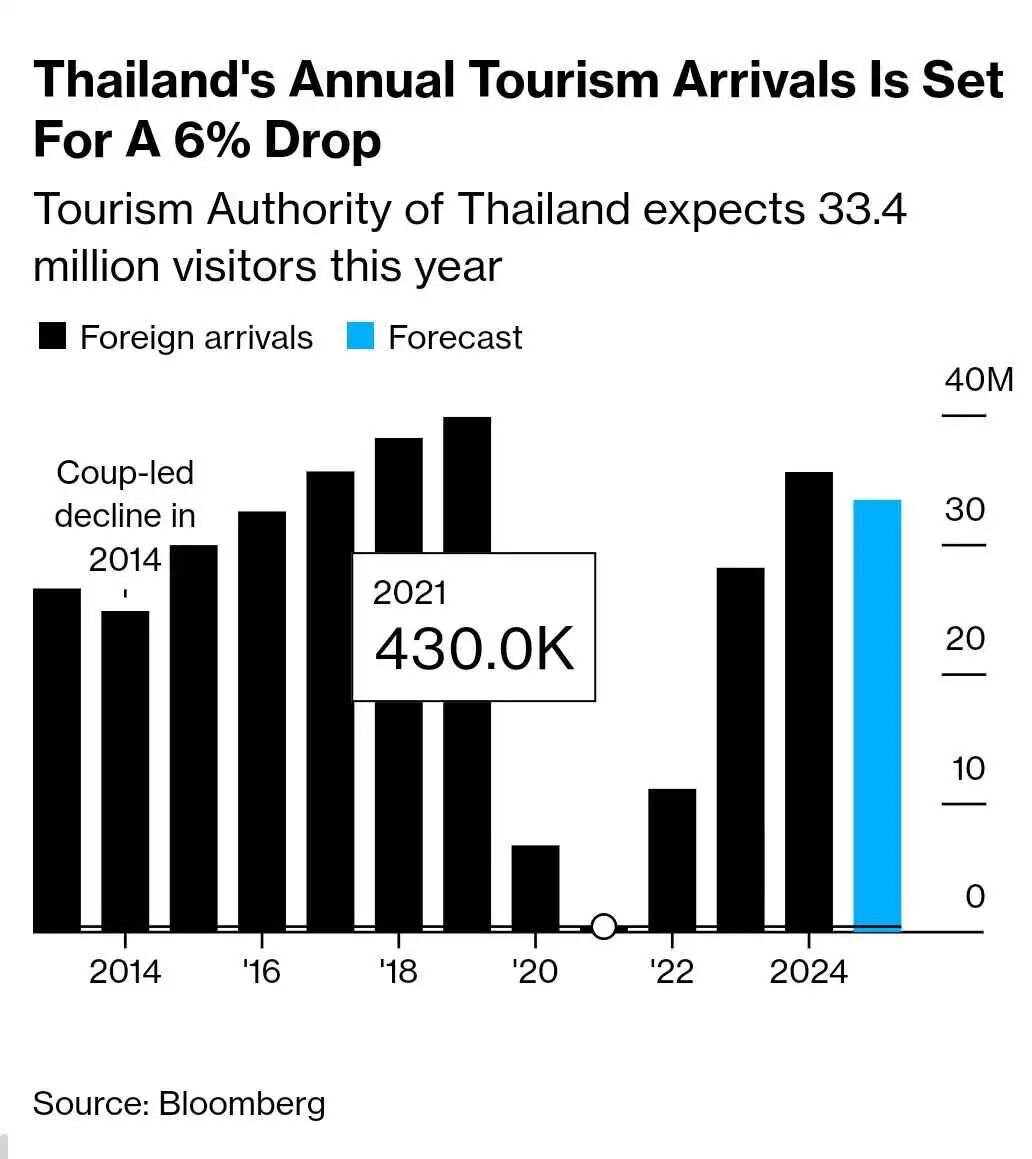

泰国旅游局最新数据预测,2025年全年游客只有3340万,比去年的3550万少了近6%,这是近四年首次下滑。

中国游客流失尤其明显,上半年只有230万人赴泰,比去年同期的340万整整少了三分之一。

赴泰游客数量的持续下降,首先冲击的是当地以中国市场为主的中小型酒店业。

泰国酒店协会(THA)主席天帕实·猜帕塔拉南提到,“依赖中国团客的酒店,平均入住率下降约50%,尤其是在曼谷和普吉等主要城市。”

而部分原本专注中国团客市场的酒店,特别是100至200间客房规模的中型酒店,已经开始出售业务。

01

泰国为什么不香了?

实际上,泰国旅游近年来所遭遇的挑战,并非外界通常理解的安全事件那么简单。

其背后,不只是消费者的旅游偏好在改变,更与价格汇率、安全体验、客群和产品结构变迁息息相关。

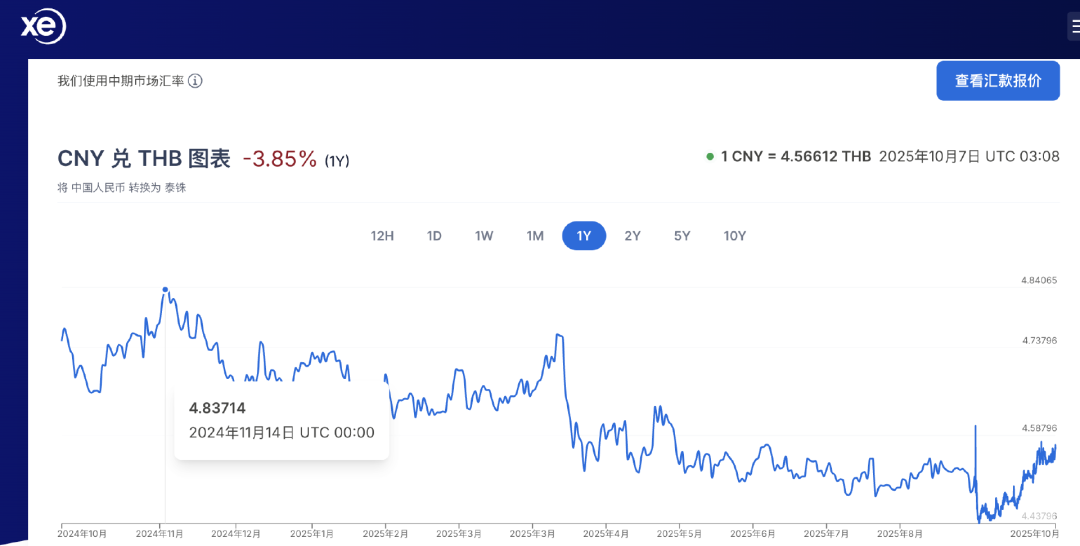

第一刀来自价格与汇率。过去一年,人民币对泰铢汇率下跌了3.85%。随之而来的机票价格上涨,让不少游客开始重新计算“性价比”。

常年出游的小A就直言:“王星事件影响有限,真正让我犹豫的,是吃住价格的全面上涨。”

他回忆道,2016年去苏梅,100元人民币能吃喝玩乐很久;而2024年去普吉,每餐都得花100元以上,“性价比下降,自然想去别的地方看看。”

价格对客流量的影响很明显。从今年市场数据对比来看,日本旅游价格相较疫情间上涨约80%,但游客人数仅增加20%;相比之下,泰国自由行价格上涨约100%,跟团游价格上浮60%,廉价团几乎消失,游客人数仅恢复到疫情前的25%左右。

长期来看,游客数量的下滑只是表象,更深层次的问题在于泰国旅游业的结构性变化。

疫情打乱了原有的产业链条,让廉价团模式难以维持,成本上升,补贴和低价服务逐步退出,价格也随之上涨。

对此,旅游从业者黄剑峰分析道:“追求廉价的老年群体自然减少,而有独立认知的中高品质人群,在同等价格下会选择日韩而非泰国。”

02

目的地竞争激烈

切走客群

这一波赴泰游客下降的“温度”,在一线旅行社的订单里表现得最为直接。

飞象旅行创始人王鹤透露,今年赴泰订单相比去年下降约三成,尤其是普吉、甲米等海岛产品受影响最大;相比之下,曼谷–芭提雅的短线行程仍较稳定,而高端小团和定制行程变化不大。

与此同时,市场还出现了“临门一脚换目的地”的现象——约四分之一的咨询客最终选择了马来西亚、新加坡或日本。马新两地凭借中文环境和价格可控,转化率最高;日本则以稳定体验吸引了不少中高端家庭。

与泰国的颓势形成反差的是日本。最新数据显示,今年1~9月累计访日游客人数以历史最快速度突破3000万人。从7~9月消费额看,中国大陆、中国台湾均实现同比增长。

今年1-7月中国赴日游客超过569万,几乎是同期赴泰国的两倍。韩国和越南紧随其后,分别迎来313万和353万游客,尤其是越南,占其入境游客的四分之一,成为朋友圈里的新晋“网红地”。

不仅远程目的地受欢迎,泰国周边国家也在悄悄分流游客。

马来西亚上半年迎来217万中国游客,同比增长35.6%,几乎赶上泰国;新加坡以148万游客稳居中国游客首位。中老铁路开通后,从昆明直达琅勃拉邦的跨境体验,也吸引了更多人尝试不同的旅行路线。

TOMATO感叹:“胡志明的旅行更舒适、安全感更高,街上少了那些让人紧张的‘奇怪面孔’。”

值得注意的是,不只是中国游客在“撤离”,泰国其他主要客源国的游客数量也在明显下降。

上周(10月6日-10月12日)入境游客来源排名显示,除了马来西亚环比增长7.31%,成为泰国南部边境口岸的重要支撑外,韩国、印度和俄罗斯市场则分别下滑30.01%、25.67%和8.38%。

03

使出浑身解数

仍难力挽狂澜

为了挽回游客,泰国政府和旅游行业祭出了包机、优惠票、节庆活动等“组合拳”。

旅游局长 Thapanee Kiatphaibool 表示,几项刺激政策推出后,他们正密切关注11月至12月中国游客的到访情况。

同时,从11月起,来自中国、印度和中东的包机将陆续投入运营,预计2025年第四季度到2026年第一季度,来自中国16个城市的包机总计约731班。

2025-2026冬航季,泰国航空开始加码中国市场。根据最新公布的计划,中国航点将迎来大幅扩容:

广州与北京航线每周7班提升至14班;

长沙、重庆、厦门三地重新开航,每周7班;武汉和深圳也首次加入泰航网络。

加上上海、成都、昆明等既有航点,中国市场航线覆盖华南、华中和西南主要城市及重要二线城市。

乍一看,这是一场稳住中国游客市场的“算盘”,但泰航首席执行官Chai Eamsiri表示,真正的目的是想通过曼谷枢纽,把中国游客送往欧洲和澳大利亚,同时将欧美、澳大利亚旅客带入中国。

除了抢占中转市场的考量外,泰航扩线的另一层原因,是大批泰国游客正涌向中国。

相比日本动辄2万泰铢的机票,往返中国仅约1万泰铢,飞行时间更短、航点更多,性价比明显。

社交媒体上,成都、重庆街头常见的泰国面孔,正印证着这一趋势。

然而,尽管算盘打得精明,飞机产能不足等问题仍让扩线计划充满变数。

欧洲航线扩张需要大量宽体机,但波音与空客的产能有限,新飞机交付普遍延迟。短期内,增班只能依赖租赁飞机,如果租不到足够的宽体机,部分新航线和加班计划可能不得不缩减。

同时,泰航计划到2026年底再引进约17架窄体机,主要服务亚洲航线。

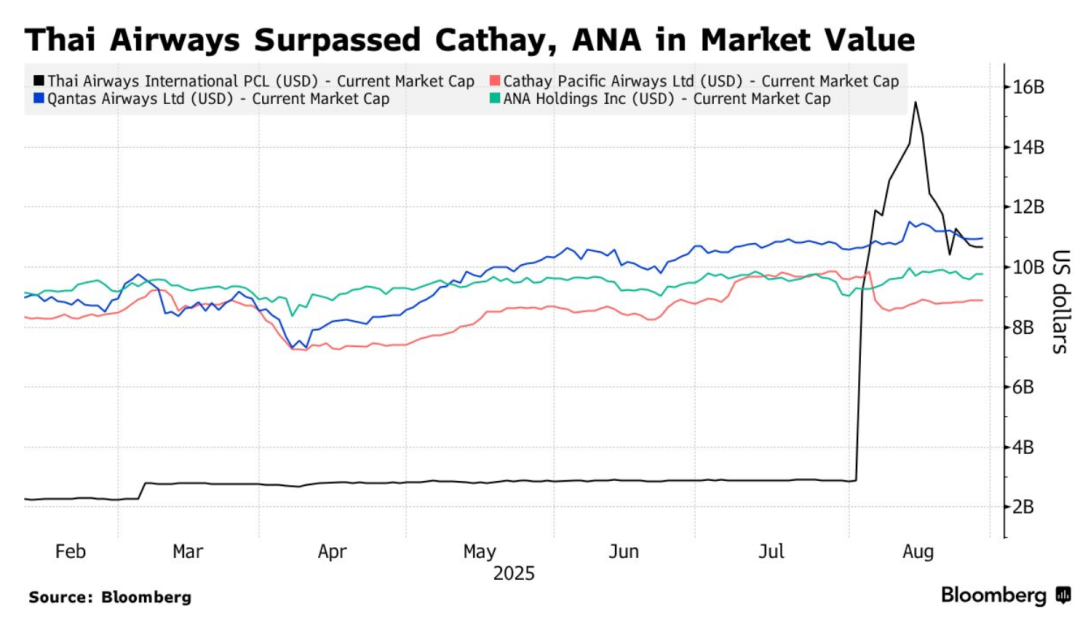

据彭博数据显示,泰航约一半收入来自亚洲航线,欧洲航班占收入三分之一。尽管欧洲、印度和澳大利亚航班需求旺盛,下半年核心业务盈利预计保持强劲,但航线扩张能否完全缓解客源下滑,仍存在很大变数。

04

红利大潮褪去

全新挑战浮出水面

可以预见,在未来几年,泰国将不再享有“一家独大”的流量红利,而是要在日韩、马来西亚、新加坡等多个热门目的地的夹击下,重新找到自己的竞争位置。

旅游业的底层逻辑已经变了。曾经以低价团体为支点的“赌团模式”,在消费者对品质、透明度和安全感的呼声中逐渐失效。市场不再是靠补贴换来的数字游戏,而是要靠体验打动人心。

就如黄剑峰所言,“泰国就像一个旧模式的病人,正在失去原有的造血机制,而新的模式尚未完全建立——这个‘治病疗养’的过程,参考海南的发展曲线,可能至少需要五年。”

而这一轮全球游客的“集体转向”,也逼迫泰国必须正面回答一个问题:在竞争愈发激烈的市场中,它还能提供怎样独特且不可替代的吸引力?

“泰国在2026年仍有机会,尤其是部分海岛目的地。”黄剑峰指出,“从苏梅、甲米等切入,连接重新出发的中高端自由行人群,或许就是下一轮复苏的起点。”

确实,从自由行、高端定制,到海岛疗愈、文化深游,市场需求仍在,只是路径已经改变。流量红利褪去后,旅游的竞争回归本质——拼的是产品、服务和体验。

失去了“首选”地位的泰国,还能用什么让人“再选一次”?这将考验的,正是它在新周期中重新定义自身价值的能力。