高安浮桥原来有上千年历史,比赣州古浮桥还老,只是命运太过多舛 江西高安古浮桥 江西高安市浮桥的历史文化

江西的高安市即瑞州,也是座拥有2200多年历史的古城,一条锦河横穿南北两岸,转眼已在这里奔流数千年。而在这条母亲河上共有四座桥,其中最“没用”,却又最具历史底蕴的,当属高安浮桥无疑。在交通发达的今天,它显然早已不用承担供路人通行的职责,却依然横亘于水面之上,既承载着岁月悠悠的历史记忆,也向市民和游客展现着浮桥这种极具中国特色的水上建筑结构。

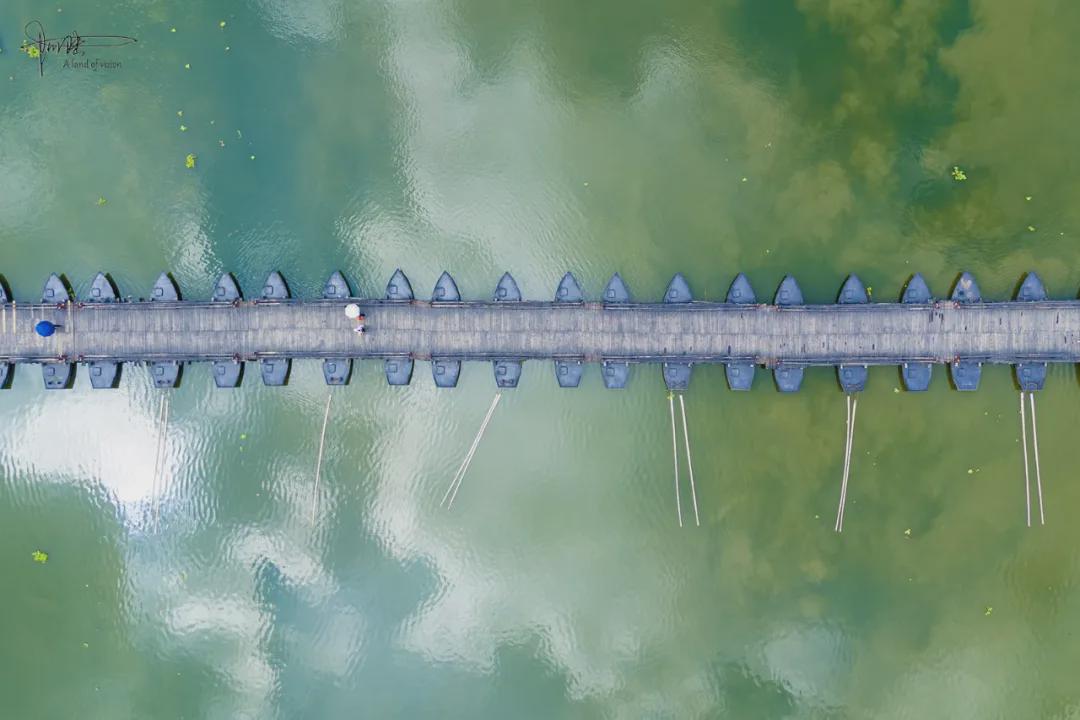

据了解,高安浮桥始建于五代十国时期杨吴乾贞二年(公元928年),距今已有1000多年(意外的是竟然比我去过的赣州古浮桥还要早将近200年),当时取名永安桥,位于城隍庙前,总体为13舫,“以舟为梁,铁揽绳牵,随波升降”;至宋太平兴国七年(公元982年)后增为14舫;元丰年间(1078—1086)则增为15舫,后又由15舫增至24舫,桥的位置也移到了州治(即今市政府)前。

不过它的命运可谓多舛,到咸淳年间(1272年)又被移至城隍庙前。而四年后为抗元兵,整座浮桥更是被炸断,复将浮桥移置现市府前。明正德九年(1514年)桥两边装上栏杆,浮桥两岸建起石码头,此时名曰迎仙桥。清康熙八年(1669年)修缮后改名锦江桥。1939年为适应对日作战将浮桥焚毁,1946年修复。1949年7月国民党军溃逃时将浮桥斩断缆绳放流……如此多灾多难的经历,简直能跟唐僧去西天取经相媲美了。

或许是被它可歌可泣的“身世”感动到了吧,苏东坡的弟弟苏辙就曾以诗赞颂其壮美:“虹腰宛转三百尺,鲸背参差十五舟。”同治年间的《高安县志》就曾引用此诗,以彰显其历史地位。

眼前的古浮桥其实为近代重建,其北码头坐落于锦江北岸,紧邻大观楼,沿着堤坡铺设三层石阶,共计21级,落差达5米,最宽处可容纳18米。顶层两侧矗立着“古状元台”和“青宫太保坊”等精美的石坊柱,虽历经沧桑,但依旧散发着古朴的气息。

南码头则位于锦江南岸,面对胜利路,同样分为三层,逐级降低。与北码头相比,南码头更为开阔,最宽处可达25米。顶层两端各有一棵古树屹立,枯水期时,底层东端阶下还能隐约见到一只石雕卧龟,其上刻有“嘉庆十七年建修”等历史印记。不过以我的亲眼所见嘛,实在是有点难找哦。

令人感到惊艳的是,浮桥和锦江两边的小区和高楼林立,现代和古朴这两种截然不同的风格,竟然在和水面倒影的交相辉映中,融汇出和谐又不失唯美的人文画卷。

桥上不时会三三两两走过些路人,目测以住在附近的居民为主,桥头刚更显热闹,因为树木茂密,所以常有当地人坐在岸边的码头平台上纳凉聊天,而对面的水边则蹲着数道半天一动不动的垂钓者。

我当天的打卡路线是以南码头为入口,所以在抵达浮桥前,需要先穿过一个城门,因为两边商铺林立,各种手机号和招牌LOGO太过显眼,照片就只能在此略过了,但毫无疑问的是,市井烟火气十足。

图文原创:阿陆,喜欢这篇文章的朋友请多多留言,欢迎转发、分享、内容指正、评论、关注和赞赏,希望媒体或个体尊重原创,非本人允许不得转载!欢迎有正义感的网友读者看见“盗版”向内容平台举报和投诉。需要实景照片和视频素材可约,本人独家提供DD代游、代拍、代打卡服务,欢迎洽谈,附赠所有拍摄素材。

对这座高安浮桥感兴趣的朋友如果自驾前往,可以导航到对面的“大观楼”,或者直接到“高安浮桥”也行,后者有几弯道比较狭窄,驾驶车辆时要当点心。离浮桥最近的车站是“电信大楼”,乘坐高安1路或高安7路公交车可达。