“文献名邦”里的瑰宝——凤仪文庙 文献名邦景区 文献名邦牌匾在哪

大理历史悠久、文化灿烂,素有“文献名邦”的美誉,深厚的历史文化底蕴赋予了大理独有的人文魅力和发展优势。大理也先后荣获“全国历史文化名城”“国家级风景名胜区”“国家级自然保护区”“最佳中国魅力城市”“苍山世界地质公园”和“中国十佳旅游休闲城市”等多顶桂冠。我们将陆续带大家走进崇圣寺三塔、大理古城、南诏德化碑、喜洲白族古建筑群等地,探寻“文献名邦”的深厚文化底蕴。本期《大理视点》让我们一起走进凤仪文庙。

视频 |“文献名邦”里的瑰宝——凤仪文庙

凤仪文庙

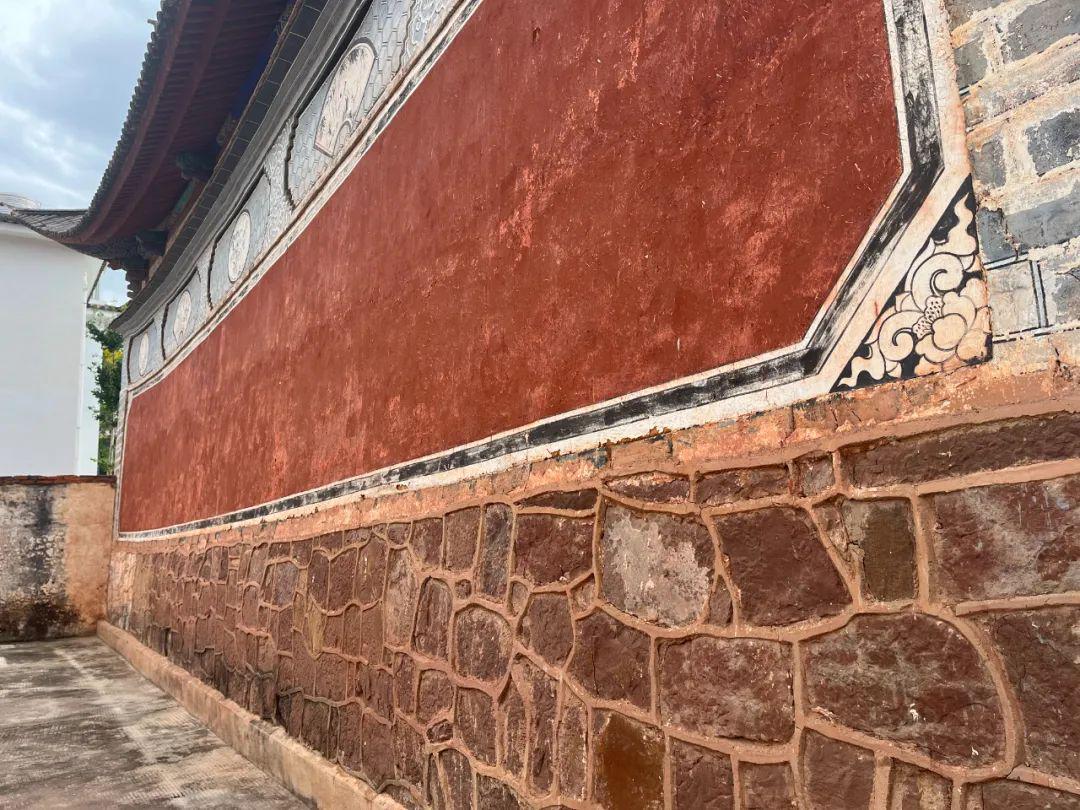

穿过大理市凤仪镇熙攘的西街口,红墙黛瓦的古建筑群在市井喧嚣中静静伫立。朱漆大门上的铜环被岁月摩挲得温润发亮,飞檐翘角划破蓝天白云,将目光引向深远的历史——这里是凤仪文庙,一座承载着数百年文教记忆的古老殿堂,在茶马古道的马铃声与琅琅书声中,守望着一方水土的文化根脉。

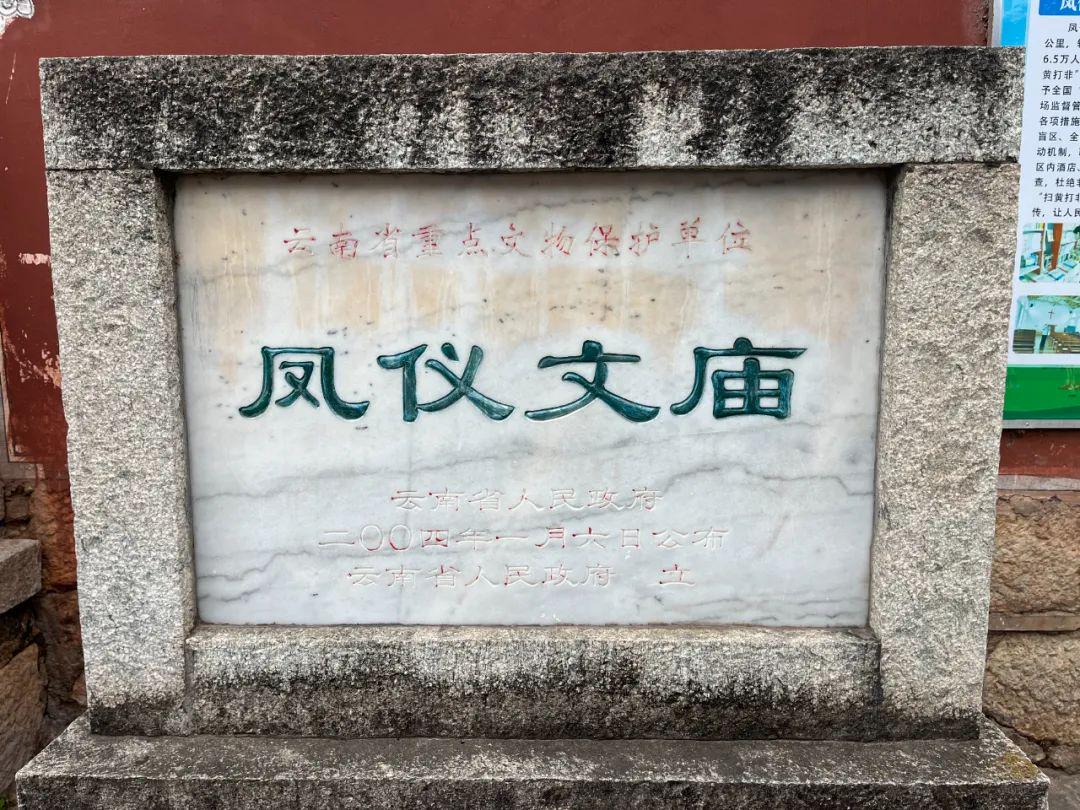

“凤仪文庙始建于明洪武十八年,清光绪十二年在旧址重建,如今整体格局仍保留着历史原貌。”凤仪文化馆馆长周瑞萍站在棂星门前,手指拂过门楣上斑驳的雕花。这座四柱三门的牌坊是文庙的正门,典型的明代建筑风格透着古朴庄重,“原来大门前还有照壁和泮池,2010年大修时因种种考量未予恢复,只保留了这道棂星门,作为文脉延续的象征。2003年,凤仪文庙被公布为第六批省级文保单位。”

5600平方米的文庙建筑群,以坐西朝东的朝向铺展开来。背靠凤仪凤山,面朝西街口,四进院落沿中轴线依次递进,如展开的历史长卷。第一院落两侧的厢房曾是学子斋舍,青砖铺就的地面被脚步磨得光滑;穿过牌坊进入第二院,豁然开朗的空间里,对称分布的廊柱勾勒出明代建筑的规整之美。

“这里是第三院,核心建筑就是大成殿。”周瑞萍介绍说,单檐歇山顶的五开间大殿豁然眼前。13米的高度让殿宇显得格外雄伟,23米的面宽更显恢弘。殿内梁柱多采用穿斗式结构,不用铁钉,全靠榫卯咬合,体现了古代建筑技艺的高超。

殿前两棵古树枝繁叶茂,树影婆娑间,两块石碑静静伫立。右侧明弘治三年的《重修凤仪城墙碑记》,由当时知府张延寿撰文,斑驳的碑文详细记载了城墙重修的缘由、过程及耗费的人力物力,字里行间可见赵州城(凤仪古称)作为滇西要冲的重要地位;左侧清康熙四年的《鼎建文昌桂殿碑记》,碑文主要记述了文昌桂殿的建造缘由、设计布局、施工过程以及建成后的意义和影响等,为研究文庙的历史变迁和当地的文化教育事业提供了珍贵的资料。

中轴线尽头的藏经楼,是四进院落的终点。这座建于高台之上的五开间重檐歇山顶建筑,曾是供奉孔子父母牌位与收藏典籍的地方。

凤仪文庙的存在,从来不止于建筑本身。翻开地方志,这片土地上的文化早已注定了文庙的诞生——古属叶榆县,唐时为南诏国领地,因地处大理坝子东南门户,自古便是滇西交通要冲与商贸重镇。元代设凤仪县,明清属大理府,作为茶马古道支线节点,马帮铃声曾日夜不息。

“商贸的繁荣带来了经济活力,也催生了对文化教育的渴求。”周瑞萍指着《鼎建文昌桂殿碑记》中“商者捐资,儒者督建”的记载说,明清时期的凤仪形成了独特的“商儒并重”传统,商号老板们热衷捐建文庙、资助学子,而读书人也常参与商贸经营,这种良性互动让凤仪的文教氛围格外浓厚。

这种文化基因的延续,在建筑细节中随处可见。棂星门门楣雕刻的“鲤鱼跃龙门”图案,寓意学子金榜题名;大成殿屋脊上的瑞兽造型,既有镇宅祈福的寓意,也暗含“文运昌盛”的期盼;甚至连地砖的铺设都暗藏玄机,“十字穿花”的纹路象征“学海无涯”。

“文庙的历史,也是一部修缮史。”周瑞萍细数着文庙的变迁,“最近的一次重修是在2010年的时候,当时对整体的建筑进行了大修。2024年,大成门与南北两庑完成了最新一轮修缮,消防设施和系统也同步进行了升级。”这座古建筑群在时光冲刷中不断获得新生。

凤仪文庙不仅是一座建筑,更是一段活着的历史。它见证过科举时代的荣光,经历过岁月变迁的沧桑,如今仍在时光的长河中,默默守护着一方水土的文化根脉。

记者:大理视点节目组

编辑:陈丝华

值周:胡亚玲 杨丹妮

主编:李胜

生态环保普法宣传小知识(云南省大理白族自治州洱海保护管理条例)

第三章 综合保护管理

第二十三条 自治州、大理市、洱源县人民政府应当加强对洱海保护管理范围内水源涵养地带的保护治理,按计划实行封山育林,退耕还林、还草、还湿地,对水土流失区域、宜林荒山荒地进行治理、绿化。