黔山深处忆巾帼——参观奢香夫人纪念馆有感 黔山深处忆巾帼——参观奢香夫人纪念馆有感

驱车穿行于黔西北的层峦叠嶂间,云雾漫过青灰的山岩,仿佛还在诉说着六百年前的故事。循着历史的脉络,我来到奢香夫人纪念馆,这座隐于毕节大方县的建筑,没有雕梁画栋的奢华,却以沉静的姿态,将一位彝族巾帼的传奇娓娓道来。

推开纪念馆的木门,首先映入眼帘的是奢香夫人的青铜雕像。她身着彝族传统盛装,眉宇间既有部族首领的坚毅,又藏着对百姓的温和。雕像背后的展墙上,“巾帼英雄,维护统一”八个大字格外醒目,这便是她一生的注脚。展厅以时间为轴,用图文、实物与场景复原,串联起她的人生轨迹:从17岁嫁入贵州宣慰司,到丈夫霭翠病逝后临危受命,以柔弱肩膀扛起治理水西的重任;从力排众议拒绝分裂,到亲赴京城向朱元璋陈情,化解民族冲突;从组织百姓开凿龙场九驿,到推广农耕与汉文化,打破黔山的闭塞。

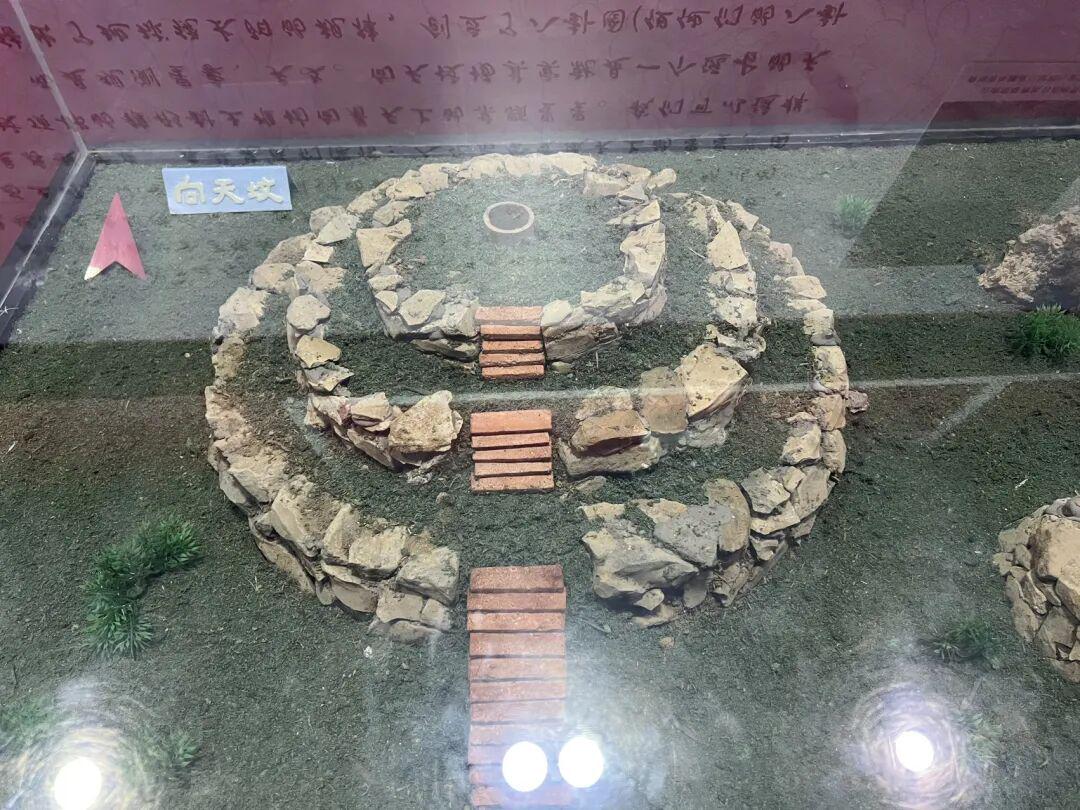

最让我驻足的,是展厅里一处“龙场九驿”的微缩模型。崎岖的山道上,驮着货物的马帮缓缓前行,驿站旁的彝族、汉族百姓正交换物资。讲解员说,当年奢香夫人为打破贵州“地无三里平”的阻隔,带领族人历时数年开凿驿道,这条连接川滇黔的通道,不仅让商旅得以通行,更让中原文化与彝族文明深度交融。模型旁陈列的一块残碑,上面模糊的文字记载着驿道修建的艰辛,指尖触碰石碑的纹路,仿佛能感受到六百年前族人的汗水与期盼。

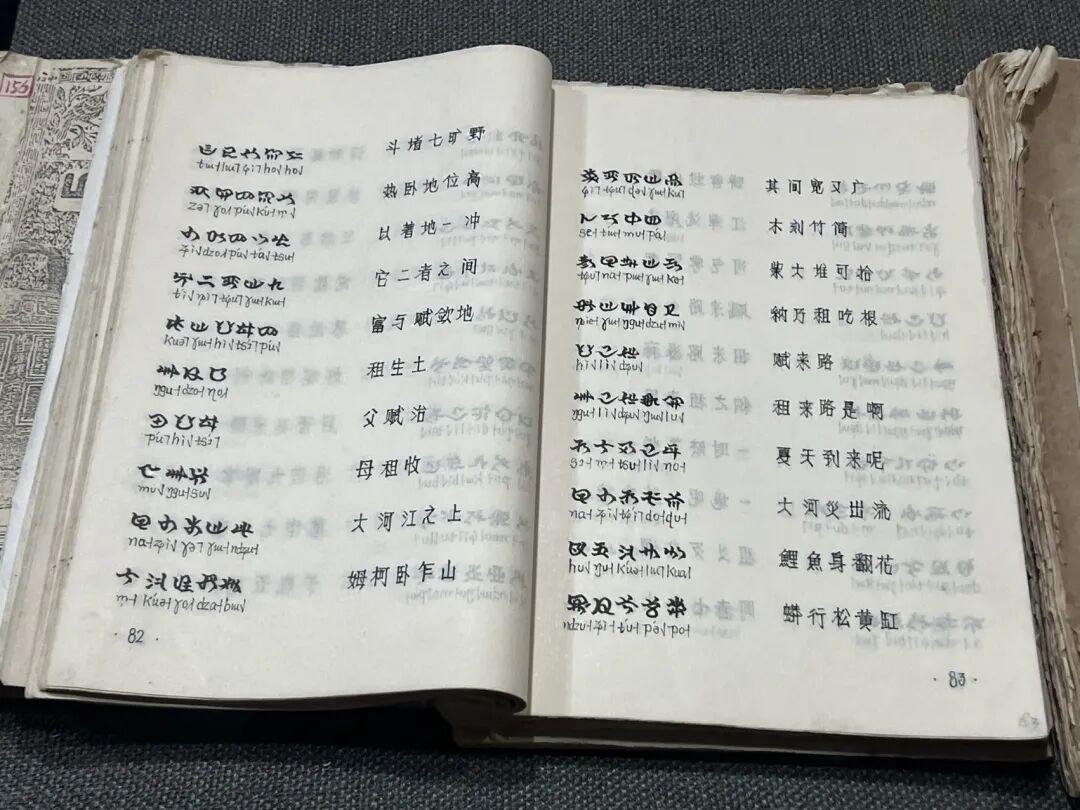

在“民族团结”展区,一组油画再现了奢香夫人与明朝官员共商治理之策的场景。画面中,她身着官服,从容不迫地阐述治水、兴学的计划,周围的官员或颔首赞同,或提笔记录。讲解员介绍,奢香夫人掌权期间,始终坚持“归附明朝、维护统一”的立场,不仅化解了多次民族矛盾,还主动选派彝族子弟赴中原求学,推动彝族文字与汉字的互译。展区里陈列的一本清代《奢香传》,书页间的批注满是对她“以一人之力安一方百姓”的赞叹,这份跨越时空的认可,正是她民族团结精神的最好见证。

走出纪念馆时,夕阳正斜照在门前的“奢香魂”石碑上,石碑旁的杜鹃花悄然绽放。回望这座朴素的建筑,忽然明白:奢香夫人的传奇,从来不是“巾帼掌权”的噱头,而是她以智慧化解纷争、以远见推动发展、以大爱凝聚民族的担当。如今,她当年开凿的驿道已变成宽阔的公路,她推动的民族团结早已融入贵州的血脉,而她的故事,也将如同黔山深处的泉水,永远滋养着这片土地上的人们。