安化烟溪镇双烟村:烽火铸剑处,薪火永相传 安化烟溪兵工厂介绍 安化烟溪镇兵工厂旧址

本文转自:人民网-湖南频道

青山巍巍,资水长流。驶近安化县烟溪镇双烟村,蜈蚣岭上一座13.9米高的纪念塔静静矗立。这座由村民自发筹建的朴素纪念塔,寄托着对长眠于此的抗战英灵深切的缅怀。船只行经此处,三声悠长的笛鸣已成惯例,以深沉敬意回望那段烽火岁月。这座塔,是双烟村铭记过往、传承精神的情感地标。

步入抗战第十一兵工厂烟溪旧址陈列馆,历史的厚重感扑面而来。锈迹斑斑的子弹、简陋的生产工具、泛黄的文件……一件件展品、一幅幅展板、逼真的场景复原,清晰勾勒出那段支撑民族抗战的“钢铁”往事。这里系统展示着第十一兵工厂在双烟村的历史脉络和不屈不挠的抗日爱国精神。自开放以来,陈列馆已接待各地干部群众数万人次,成为爱国主义教育的重要阵地,吸引机关、学校等团体开展红色教育活动超过1000次。

抗战第十一兵工厂烟溪旧址陈列馆设计者戴竞正在讲解。罗惟摄

陈列馆的展陈,将人们的思绪拉回到那烽火连天的岁月。抗战时期,为保存军工力量,巩县兵工厂和汉阳兵工厂战略性内迁,经勘测选址,最终迁至烟溪镇的三羊溪、小烟溪(新中国成立初期改名双烟村),定名“军政部兵工署第十一兵工厂”。在极端困难条件下,仅用半年时间,423栋厂房、162个洞库便在这片隐蔽的山岭间建成。

据记载,这里每月生产步枪4700支、重机枪35挺、迫击炮107门、手榴弹39500枚,为三湘大地三十万军队提供了有力的武器支持,成为抗战战场上的坚实后盾,是抗战时期全国最大的兵工厂,被誉为“最前线的兵工厂”。

兵工厂第四分厂——炮弹厂旧址。罗惟摄

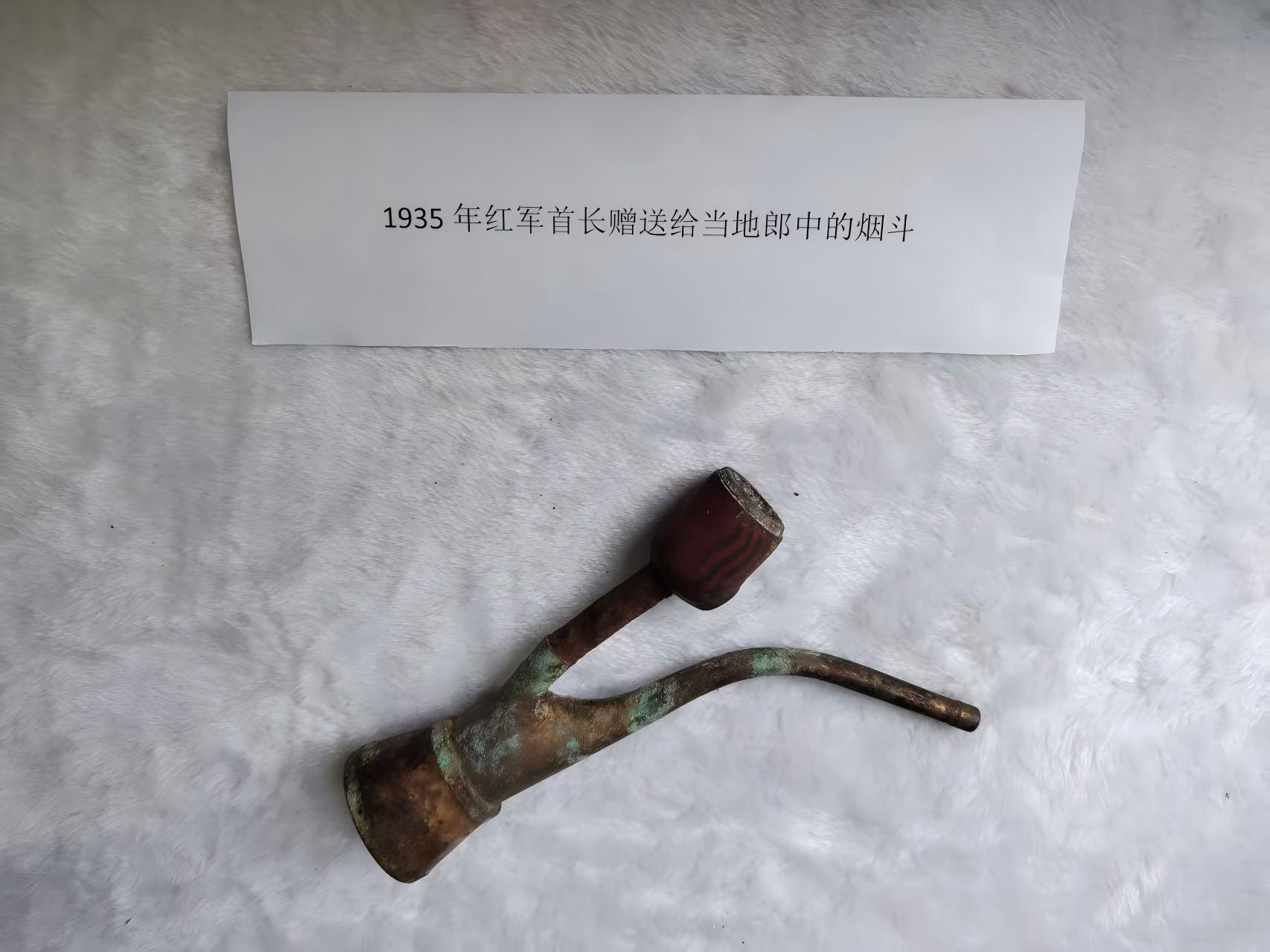

在双烟村村部,也精心保存着部分珍贵的文物。其中,一枚精致的小烟斗引人注目。

72岁的村民尹克勤讲述了祖父尹凤林与这枚烟斗的故事。尹凤林是当地一名乡贤,1935年红军长征路过双烟时,他曾为患病的红军战士治病,坚辞两块银元的酬谢;同时,他还动员双烟村的老百姓为红军筹集粮食。于是,红军便以此烟斗相赠,留作纪念。这枚烟斗,是军民鱼水情深的永恒见证。

存放在村部陈列柜中的烟斗。罗惟摄

而这些珍贵的历史印记,都源自一场深情的集体行动。

“不能让英雄埋没在荒草里,这是我们的根,我们的魂。”2016年,村支书尹志峰深感挖掘这段历史刻不容缓,他带领村“两委”成员,开启了唤醒历史记忆的征程。

185场“屋场会”开在村民家中、田间地头。尘封的阁楼被打开,珍藏的箱柜被翻出。村民们积极响应,踊跃捐献家中珍藏的文物。共收集到283件珍贵文物,包括手榴弹壳、子弹、工具零件和生活用具等。

当年听说村上要力争修建纪念馆,尹敢山老人将自己珍藏多年的8件文物捐献给村上。他动情地说:“八十年来,兵工厂那些事情,我一闭上眼睛就像放电影一样,总忘不了啊!早就应该建造一个纪念馆,要一代一代传下去。”

尹敢山老人接受采访。罗惟摄

双烟村人的奉献精神,在时代变迁中书写着新的篇章。

2016年,双烟村启动道路改造工程,这不仅是基础设施的改善,更是红色旅游发展的关键一步。

“兵工厂遗址分散在村里各处,没有好路,游客来了也看不了几个点。”尹志峰回忆道。为此,村里规划了一条串联各遗址点的红色旅游线路,夏理姣等12户村民主动切割房屋为修路让行。“路通了,红色旅游才能发展起来,这些历史才能被更多人知道。”夏理姣朴实的话语道出了村民们的共同心声。

这条红色旅游线路将陈列馆、炮弹厂旧址、烟筒遗址等串联成线,让游客能够完整感受那段峥嵘岁月。

双烟村红色文化广场。罗惟摄

如今,历史的荣光正转化为发展的动能。

成功申报省级文物保护单位、益阳市爱国主义教育基地……双烟村的“红色名片”愈发闪亮。

“这些红色记忆是双烟村最宝贵的财富,让年轻一代记住这段历史,传承这种精神,是我们这一代人的责任,也是对先烈最好的告慰。利在当代,功在千秋。”双烟村党支部书记尹志峰目光坚定。(罗惟)