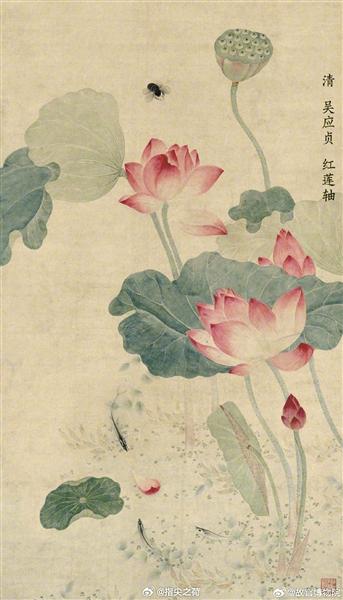

元明清文人笔下的京城荷花胜境 元明清文学代表作品 明清写意荷花

◎户力平

历代文人对荷花偏爱有加,每至京城荷花绽放时,便借景抒情,吟诗唱和,留下许多咏荷佳作。

北海明清时称西苑,曾有“御苑荷香”之胜景。明宣宗朱瞻基于仲夏时到西苑赏荷后,即兴赋《咏荷叶》:“亭亭立高盖,凌波翠相并。下有双鸳鸯,摇荡波中影。”描绘出一幅荷叶亭亭玉立、翠盖飘摇、鸳鸯戏水的动感画面。文学家文征明赏荷时赋赞曰:“积翠池中碧水澄,芙蓉朵朵映波心。风来摇曳生姿媚,露点轻盈似泪淋。鱼戏叶间惊不定,鸟鸣枝上唤难寻。宸衷雅爱清幽境,常此徘徊赏景吟。”将夏日太液池的荷花、鱼儿、鸟儿描绘得别有景致。

清乾隆帝于夏日雨后乘舟游太液池,行至荷花丛中,乘兴赋诗:“宿雨初收晓露漙,微风水面送轻寒。新荷才点田田叶,激石微添细细湍。”微风徐徐,新荷碧绿,好一幅写意画境。

什刹海是古高梁河下游河道形成的洼地型湖泊。金代因植有白莲而称白莲潭,元代称积水潭、海子,明代逐渐称什刹海。每至仲夏,千顷荷花盛开,接天莲叶、翠色平湖,一派江南景象。

元泰定年翰林编修黄清老到此赏荷后,即兴赋诗云:“金堤晴日共鸣镳,倾盖松阴待早期。数尽荷花数荷叶,碧云移过水东桥。”明崇祯年进士高珩乘舟赏荷后有诗曰:“田田荷叶水濛濛,猎猎菰蒲剪剪风。欲买莲舟人不见,棹歌摇过翠林东。”清末恭亲王府紧邻什刹海,奕也曾到湖畔赏荷,并赋诗赞曰:“雨余烟树含新绿,霞染溪荷映晚红。羡煞鹭鸥闲结伴,不教莲叶隔西东。”

元代积水潭万宁桥下玉河不再通行漕船,但仍有较宽的水面,并植有大量荷花。每至盛夏之际,满池花开,荷香四溢,与西侧的什刹海荷花咫尺相映。清代地安门外更是风光无限,以盛夏的荷花令人赏心悦目。

康熙年间进士汪懋麟到地安门外赏荷后,即兴赋《地安门外口号二首》:“地安门外见风潭,山影青苍水蔚蓝。无数浴童欢岸北,一群花鸭似江南。莲叶莲花足万枝,香风吹送早凉时。何人饮马宫墙外,咫尺金鳌太液池。”诗人刘家珍赋《地安门观荷》诗:“行尽荷池又稻田,碧花红穗散秋烟。一群鹅鸭三篙水,酷似江南雨后天。”池水、稻田、荷花、野鸭,好一幅优美的水乡佳境。乾嘉年间文人得硕亭在《京都竹枝词》中的赞美,更为直观而韵味十足:“地安门外赏荷时,数里红莲映碧池。好是天香楼上坐,酒阑人醉雨丝丝。”

天桥为中轴线南段的标志性建筑,《天桥丛谈》载:“天桥有水乡风致,故往游的人很多,兴到吟诗,不少佳作。在乾隆时,曾经浚疏天桥河道,补种杨柳,风景更佳……故当时桥南一带柳绿莲红,相映成趣。”民国时天桥附近仍有荷花水景。《天桥史话》载:“天桥之西有小桥,池塘通贯月之槎(木筏)。消闲于柳堤芦岸之间,避暑乎茅舍竹篱之际。瓜皮短艇,不让明湖。莲叶吟樽,如游清苑。化沮洳为安乐国,气象一新。”

如此美景,不少文人墨客到此赏荷观景,即兴赋诗。诗人柏维藩“勉集十二绝句”有云:“荷香时与好风来,清邃园林指画开。土木欲知清洁处,逍遥翁在此徘徊。”余觉民《并蒂莲诗》曰:“君不见城南辟圃如平泉,簇簇云锦铺晴烟,游人共道风光好,池上新开并蒂莲。一花一叶水中央,花叶相扶歌沧浪……”

陶然亭原为明清烧制砖瓦取土后形成的洼地水泽。清康熙三十四年(1695年)工部郎中江藻在此建亭台,初称江亭,后取白居易“更待菊黄家酝熟,共君一醉一陶然”称“陶然亭”,且在周边水域广植荷花,成为南城的可游之地。光绪年进士樊增祥与友人到此寻游时赋诗曰:“舍人惜别引红螺,又见江亭破绿莎。帘簟雨余通远翠,芰荷风里倚清歌。”

颐和园昆明湖明代称西湖,多植荷花。“西湖十景”中有“莲红缀雨”,即每至盛夏,千顷荷花盛开,遇有降雨,雨水接连从荷叶、荷花上滴落下来,颇有意境。“宛平八景”中有“西湖莲径”,因广植红莲而形成多条荷花景观水道。

明宣德年翰林学士王英到西湖观景,但见荷花绽放,遂赋诗赞曰:“雨余凫雁满晴莎,风动寒香散芰荷。曾见牙樯牵锦缆,遥瞻翠葆渡银河。秋光淼淼连天似,山势层层到岸多。好是斜阳湖上景,莲花莲叶绣回波。”

清乾隆十五年(1750年),乾隆帝兴建清漪园,遂在昆明湖广植荷花。盛夏时节他多次到此赏荷,赋诗数十首。乾隆二十六年(1761年)题有《昆明湖观荷》:“几日因循未此过,趁晴沿泛一观荷。湖宽分出花无万,君子由来不厌多。叶态花姿总绝尘,依依照影入清沦。露瀼秋晓微风过,乱泻圆珠是水银。”

玉渊潭辽金时称钓鱼台,元代又名玉渊潭,曾为“前有长溪,镜天一碧,一顷有余。夏则薰风南来,清凉可爱”之自然景观,每至夏日,满潭荷花为京西一大胜景,不少文人雅士到此赏荷。清乾隆年礼部侍郎钱载与友人同游于此,畅饮后赋诗曰:“藓壁有题行且读,松醪能醉卧还酬。辘轳汲井添方沼,难得莲花已过头。”翰林学士朱筠诗曰:“钓鱼台畔逸仙房,吾辈频来甘下床。半亩倾楼销宝气,一弹流水衣荷香。”

供图/凤楠