别再挤丹霞!四子王旗红崖台人少景美,红山映草原超治愈 别再挤 别再去人挤人的景点了

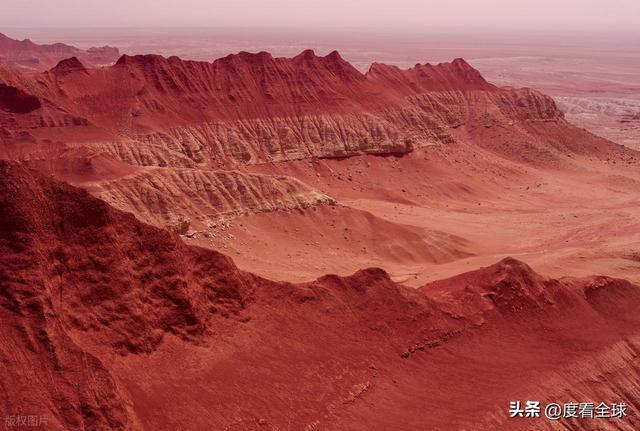

当第一缕晨光穿透内蒙古四子王旗的晨雾,落在那片连绵起伏的红色山体上时,整个世界仿佛被按下了调色盘的开关 —— 赤红的岩层在朝阳下泛着温润的光泽,与远处碧绿的草原形成鲜明却和谐的碰撞,山脚下悠闲啃食的牛羊、山顶随风飘动的经幡,又为这幅壮丽的自然画卷增添了灵动的生机。这里,就是被当地人亲切称为 “大红山” 的红崖台地,一处藏在草原深处,由时光与自然共同雕琢的地质奇观,更是四子王国家地质公园中最耀眼的明珠。

很多人第一次听闻红崖台,都会被它的名字所吸引 ——“红崖” 二字直白地勾勒出它最鲜明的特征,而 “台地” 则暗示着它与寻常山地的不同。事实上,这片横跨草原的红色地貌,不仅是视觉上的震撼,更是一部写在大地上的地质史书,每一道岩层、每一处沟壑,都记录着数千万年前地球的变迁,每一块色彩斑斓的石子、每一座形态各异的石峰,都藏着自然演化的密码。如果你曾向往过西北的丹霞地貌,却又厌倦了人潮涌动的景区,那么红崖台绝对会成为你心中的 “宝藏之地”—— 它没有过度开发的商业痕迹,只有最原始、最纯粹的自然之美,无论是航拍镜头下的壮阔全景,还是徒步登山时的细节惊喜,都能让人感受到一种直击心灵的震撼。

一、草原深处的 “红色坐标”:红崖台的地理位置与独特环境

红崖台地,又名脑木更山,地处内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗的北部,距离四子王旗政府所在地乌兰花镇约 150 公里。从地理区位上看,它恰好位于草原与荒漠的过渡地带,一边是一望无际的锡林郭勒草原余脉,水草丰美,牛羊成群;另一边则是逐渐过渡的干旱地貌,风蚀痕迹明显,形成了独特的 “半草原半荒漠” 生态环境。也正是这样的地理环境,为红崖台独特地貌的形成提供了先天条件 —— 草原的湿润气流与荒漠的干燥风力在此交汇,流水与风沙的共同作用,让这片红色岩层逐渐演化成如今的模样。

前往红崖台的路途,本身就是一场风景的盛宴。从乌兰花镇出发,沿着省道向北行驶,起初窗外还是熟悉的草原风光:碧绿的草地像无边无际的地毯,偶尔能看到牧民的蒙古包散落在草原上,白色的羊群如同撒在绿毯上的珍珠。随着车程逐渐深入,草原的绿意慢慢变淡,远处的地平线开始出现一抹淡淡的红色,起初只是若隐若现的轮廓,随着距离的拉近,那抹红色越来越清晰,最终变成连绵起伏的红色山体,像一条沉睡在草原上的红色巨龙,横亘在天地之间。

不同于南方山地的 “层峦叠嶂”,红崖台地的整体形态更显 “沉稳大气”—— 它的山势呈南北走向,整体轮廓接近长方形,山顶并非尖锐的山峰,而是相对平整的台地,这也是 “台地” 之名的由来。站在山脚下仰望,能看到红色的岩层一层一层堆叠而上,像是被精心码放的砖石,每层岩层的颜色深浅不一,有的呈赤红,有的呈橘红,有的甚至泛着淡淡的紫褐色,这些色彩的变化,正是数千万年前沉积环境变迁的直接证据。而山顶的台地则更为开阔,南北长约 15 公里,东西宽约 10 公里,站在台地边缘眺望,既能看到远处草原的无限延伸,也能俯瞰山脚下沟壑纵横的地貌,那种 “一眼望尽天地间” 的辽阔感,是在城市中永远无法体会的。

值得一提的是,红崖台所在的四子王旗,本身就有着深厚的历史文化底蕴 —— 这里是蒙古族四子王部的发祥地,也是草原文化与游牧文明的重要传承地。在红崖台的山顶上,散落着许多用石块堆砌而成的敖包,这些敖包是当地牧民祭祀天地、祈福平安的象征,石块上还刻着精美的经文,随风飘动的经幡上印着 “嗡嘛呢叭咪吽” 的六字真言。每当重要的节日,牧民们会来到这里,绕着敖包顺时针转三圈,献上哈达与奶酒,祈求风调雨顺、人畜兴旺。这种自然景观与人文文化的交融,让红崖台不仅仅是一处地质奇观,更成为了承载草原文化记忆的精神地标。

二、时光雕琢的 “红色岩层”:红崖台的地貌特征与形成历程

如果你问地质学家,红崖台最珍贵的价值是什么?答案一定是它那套完整且连续的古近纪红色岩层。翻开地球的地质年代表,古近纪距今约 6500 万年至 2300 万年,那是恐龙灭绝后,哺乳动物开始快速演化的重要时期,而红崖台的红色岩层,恰好完整记录了这一时期的沉积环境与地质变迁,被誉为 “亚洲乃至全球出露最连续、最系统、最标准的古近纪地层剖面”。

红崖台的岩层主要由砂岩、泥岩和粉砂岩构成,这些岩石在形成之初,其实是沉积在古湖泊或河流中的泥沙。数千万年前,四子王旗一带曾是一片广阔的古湖盆,大量的泥沙随着河流汇入湖泊,逐渐沉积在湖底,经过漫长的压实、胶结作用,最终形成了厚厚的沉积岩层。而岩层之所以呈现出鲜艳的红色,是因为其中含有丰富的氧化铁(也就是我们常说的 “铁锈” 成分)—— 在古湖盆的沉积环境中,水体中的铁元素经过氧化作用,形成了氧化铁,这些氧化铁颗粒包裹在泥沙颗粒表面,让整个岩层呈现出红色调。不同时期沉积的岩层中,氧化铁的含量不同,再加上沉积环境的差异,就形成了红崖台岩层 “深浅交替、色彩分层” 的独特景观。

不过,仅仅有沉积岩层还不足以形成如今的红崖台地貌,真正让它 “脱胎换骨” 的,是地壳运动与外力侵蚀的共同作用。在古近纪末期,由于印度板块与欧亚板块的碰撞挤压,整个内蒙古高原地区发生了强烈的地壳垂直升降运动,红崖台所在的区域逐渐抬升,原本埋藏在地下的红色岩层被抬升到地表,成为了陆地的一部分。随后,流水与风力这两种 “自然雕刻师” 开始了漫长的雕琢过程 —— 夏季的雨水在岩层表面冲刷出一道道沟壑,形成了沟谷、峡谷等地貌;而冬季的寒风则带着沙粒,不断侵蚀着岩层的薄弱部位,将坚硬的岩石雕琢成奇峰、塔山、蘑菇石等形态各异的景观。

如今我们在红崖台看到的 “方山峰”,就是风力侵蚀的典型产物 —— 原本平整的岩层,在长期的风蚀作用下,边缘逐渐被打磨得陡峭,形成了顶部平整、四周陡峭的方形山峰,远远望去,像是一座座红色的城堡,矗立在草原上;而 “蘑菇石” 则更为神奇,由于岩层的硬度不同,下方较软的岩层被风蚀得更快,上方较硬的岩层则保留下来,最终形成了 “上粗下细” 的蘑菇形态,有的蘑菇石高达数米,仿佛一阵风就能吹倒,却在草原上屹立了数十万年。

除了这些标志性的地貌,红崖台的山顶台地上还有一处令人称奇的景观 ——“彩色石滩”。在山顶的开阔地带,铺满了大小不一、色彩斑斓的石子,这些石子并非人为铺设,而是长期风化作用的结果。原本完整的岩层经过风吹日晒、冻融交替,逐渐破碎成小块,再经过流水的搬运与打磨,形成了圆润的石子。这些石子的颜色极为丰富,除了主流的红色,还有黄色、绿色、蓝色、紫色等,有的石子上还带有清晰的层理纹路,像是缩小版的岩层切片。很多游客来到这里,都会忍不住弯腰捡拾几颗石子作为纪念,这些来自数千万年前的 “时光信物”,成为了红崖台留给人们最珍贵的礼物。

三、不可替代的 “地质宝库”:红崖台的科学价值与保护历程

对于普通游客来说,红崖台是一处风景绝美的旅游胜地;但对于地质学家和古生物学家来说,红崖台却是一座 “不可替代的地质宝库”,它的科学价值,早已超越了景观本身,成为了研究古近纪地球演化与哺乳动物演化的重要基地。

红崖台的地质价值,首先体现在它那套完整的古近纪地层剖面。在地质研究中,“地层剖面” 就像是地球的 “年轮”,通过研究不同地层的岩石成分、结构和化石,科学家可以还原出当时的气候环境、生态系统甚至地球板块运动情况。而红崖台的古近纪地层,不仅出露连续(没有因为断层或侵蚀而中断),而且层理清晰(每层岩层的界限分明),包含的化石丰富,是全球研究古近纪沉积环境的 “标准剖面” 之一。早在 20 世纪初,就有地质学家来到这里进行考察,新中国成立后,中国科学院、北京大学、中国地质大学等科研机构更是多次组织团队对红崖台进行系统研究,在这里发现了大量的古生物化石,其中最具代表性的就是古近纪哺乳动物化石。

这些哺乳动物化石,是红崖台科学价值的另一大核心。在恐龙灭绝后,哺乳动物迎来了 “黄金发展期”,而红崖台的古近纪地层中,恰好保存了这一时期哺乳动物演化的关键证据。科学家在这里发现了始新世的雷兽化石、渐新世的巨犀化石等多种古哺乳动物化石,这些化石不仅种类丰富,而且保存完整,为研究哺乳动物的起源、演化和迁徙提供了重要的实物证据。例如,在这里发现的雷兽化石,是一种已经灭绝的大型哺乳动物,体型类似现代的犀牛,化石的牙齿、骨骼结构清晰可见,通过对这些化石的研究,科学家可以推断出雷兽的食性、生活环境以及演化路径,甚至能还原出数千万年前红崖台一带 “古湖岸边,雷兽成群” 的生态场景。

由于红崖台独特的地质价值和古生物价值,它的保护工作一直受到国家和地方政府的高度重视。2004 年,内蒙古自治区人民政府率先将红崖台所在的区域确立为 “自治区级自然保护区”,明确了保护范围和保护措施;同年,国土资源部经过严格评审,将其批准为 “四子王国家地质公园”,并将其列为 “国家首批重点保护的化石产地”,这意味着红崖台的保护工作上升到了国家级层面。为了更好地保护这片地质遗迹,当地政府不仅划定了核心保护区、缓冲区和实验区,还建立了专门的保护管理机构,配备了专业的保护人员,定期对地质遗迹和化石资源进行巡查和监测,防止人为破坏。

在保护的同时,当地政府也注重科学合理地开发利用红崖台的资源。不同于一些过度商业化的景区,红崖台的开发始终坚持 “保护优先、适度开发” 的原则,没有修建大规模的游乐设施,也没有过度宣传,而是以 “地质科普” 和 “生态旅游” 为核心,为游客提供一个亲近自然、了解地质知识的平台。在红崖台的入口处,设有一个小型的地质科普馆,里面展示了红崖台的地质标本、古生物化石模型以及地质演化历程的图文介绍,游客可以在这里先了解红崖台的科学背景,再进入景区参观,这种 “先科普后游览” 的模式,不仅提升了游客的游览体验,也让保护地质遗迹的理念深入人心。

四、四季皆美的 “摄影天堂”:红崖台的四季景观与游览体验

如果你是一位摄影爱好者,那么红崖台绝对会让你 “流连忘返”—— 这里的四季有着截然不同的美景,无论是春季的生机、夏季的绚烂、秋季的苍茫还是冬季的静谧,都能为摄影创作提供丰富的素材,尤其是航拍和星空摄影,更是红崖台的 “王牌特色”。

夏季的红崖台,是一年中最热闹、最绚烂的季节。每年 6 月至 8 月,草原迎来了最美的时光,红崖台脚下的草场绿意盎然,野花遍地盛开,黄色的金莲花、紫色的马兰花、白色的狼毒花点缀在草原上,像是给大地铺上了一层彩色的花毯。此时的红崖台,红色的岩层在蓝天白云的映衬下显得格外鲜艳,山顶的台地上,敖包的经幡随风飘动,远处的牛羊在草原上悠闲漫步,构成了一幅 “红山、绿草、蓝天、白云” 的绝美画卷。对于摄影爱好者来说,夏季的红崖台是拍摄 “草原与红山交融” 的最佳时机,无论是用广角镜头捕捉全景,还是用长焦镜头聚焦细节(比如岩石上的纹路、草原上的牛羊),都能拍出令人惊艳的作品。

而夏季的夜晚,红崖台则变成了 “银河摄影的黄金地段”。由于地处偏远,远离城市的光污染,红崖台的夜空格外纯净,夜幕降临后,抬头就能看到漫天的繁星,银河清晰地横跨在天空中,像是一条银色的丝带。如果运气好,还能看到流星划过夜空。很多摄影爱好者会特意在夏季的夜晚来到红崖台,架起相机,长时间曝光拍摄银河,红色的山体作为前景,银色的银河作为背景,这种 “红山映银河” 的画面,堪称摄影界的 “梦幻场景”。

秋季的红崖台,则多了一份 “苍茫辽阔” 的意境。每年 9 月至 10 月,草原的绿意逐渐褪去,变成了金黄色,红崖台的岩层在秋风的吹拂下,颜色也变得更加深沉,从夏季的赤红变成了暗红,与金黄的草原形成了 “红与黄” 的碰撞,更显大气磅礴。此时的红崖台,游客相对较少,整个景区显得格外安静,只有风声在山谷中回荡,偶尔能看到牧民赶着羊群从山脚下经过,留下一串悠扬的歌声。秋季的红崖台,最适合拍摄 “人文与自然结合” 的作品,比如牧民与羊群在红山脚下的剪影,或者敖包与秋草的搭配,都能传递出一种 “岁月静好” 的感觉。

冬季的红崖台,是一片 “银装素裹的红色童话”。每年 11 月至次年 2 月,四子王旗迎来了漫长的冬季,雪花纷纷扬扬地落在红崖台上,给红色的岩层覆盖了一层厚厚的白雪,形成了 “红与白” 的鲜明对比。此时的红崖台,像是被冻住的红色巨龙,静静地卧在雪原上,山顶的敖包被白雪覆盖,只露出一点点红色的石块,经幡上结满了冰花,在寒风中发出清脆的响声。冬季的红崖台虽然寒冷,但却是拍摄 “冰雪红山” 的最佳时机,阳光照射在白雪覆盖的红山上,白雪反射出耀眼的光芒,红色的岩层在白雪的映衬下显得格外醒目,这种景观在其他地方很难见到。不过,冬季前往红崖台需要注意安全,山路可能会有积雪结冰,建议驾驶四驱车,并做好保暖措施。

春季的红崖台,则是 “生机复苏” 的季节。每年 3 月至 5 月,气温逐渐回升,草原开始慢慢变绿,红崖台的岩层也从冬季的 “沉睡” 中苏醒过来,颜色逐渐变得鲜亮。此时的红崖台,虽然野花还未盛开,但冰雪融化后的溪流在山谷中流淌,为大地带来了生机,偶尔能看到候鸟从天空飞过,为这片红色的土地增添了灵动的气息。春季的红崖台,最适合拍摄 “初春的生机”,比如融化的冰雪、发芽的小草,或者雨后的红山(雨后的岩层颜色更加鲜艳,还能看到水珠挂在岩石上),都能让人感受到 “万物复苏” 的希望。

除了四季的美景,红崖台的游览体验还有一个独特之处 ——“徒步登山的乐趣”。不同于一些需要乘坐缆车才能到达山顶的景区,红崖台的登山路线相对平缓,游客可以沿着山间的小路徒步登上山顶,全程大约需要 1-2 小时。在徒步的过程中,你可以近距离观察岩层的纹理,触摸那些经过数千万年风化的岩石,寻找散落在路边的彩色石子,甚至能在岩石缝隙中发现一些耐旱的植物(比如沙葱、麻黄等)。当你终于登上山顶,站在台地边缘眺望远方时,那种 “征服自然” 的成就感和 “一览众山小” 的辽阔感,会让你觉得所有的辛苦都值得。

五、草原上的 “红色记忆”:红崖台的文化意义与未来展望

红崖台不仅仅是一处地质奇观和旅游胜地,更承载着草原文化的记忆,是当地牧民心中的 “圣山”,也是人与自然和谐共生的典范。对于世代生活在这里的蒙古族牧民来说,红崖台不是冰冷的岩石,而是有生命、有灵性的存在 —— 它见证了牧民的迁徙与繁衍,守护着草原的安宁与繁荣,是牧民与自然沟通的桥梁。

在蒙古族的传统文化中,山是 “神灵的居所”,而红崖台作为当地最高、最独特的山体,自然成为了牧民祭祀的重要场所。每年的 “祭敖包” 活动,是红崖台最热闹的文化盛事,不仅当地的牧民会参加,周边旗县的牧民也会赶来,带着哈达、奶酒、羊肉等祭品,在敖包前举行隆重的祭祀仪式。祭祀仪式由当地的 “萨满”(蒙古族的神职人员)主持,先是点燃桑烟,诵经祈福,然后牧民们依次向敖包敬献哈达和祭品,绕着敖包顺时针转三圈,祈求天地神灵保佑人畜兴旺、风调雨顺。仪式结束后,牧民们会在一起唱歌、跳舞、摔跤,分享美食,整个红崖台变成了欢乐的海洋。