一条巷,一座城,一种中国智慧:六尺巷里藏了 300 年的处世哲学! 一条古巷藏在一座城市的记忆 一条六尺巷精神永流传

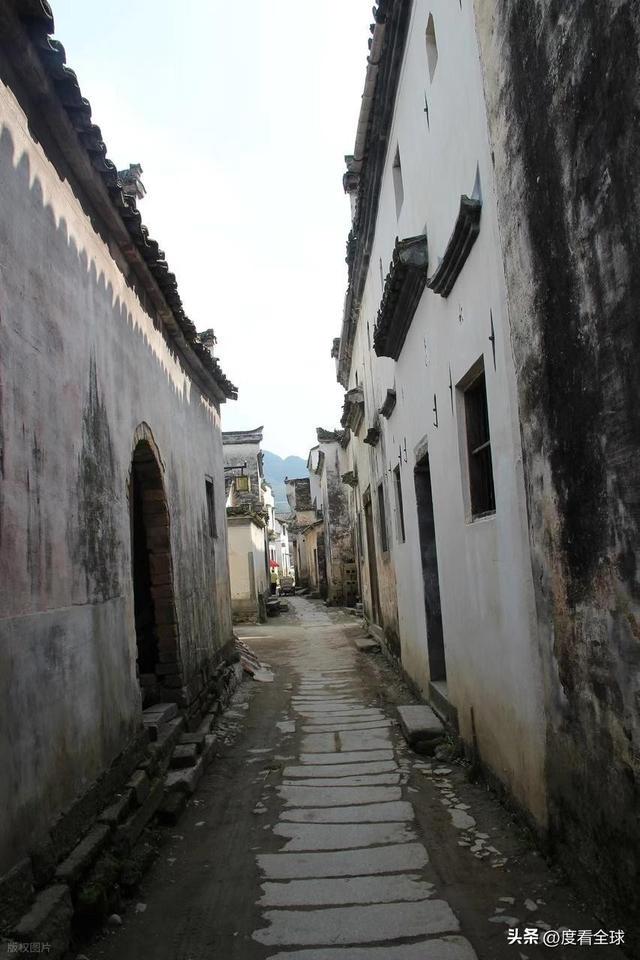

在安徽桐城的老城区里,有一条看似普通的小巷。它没有江南水乡巷道的婉约诗意,没有北京胡同的市井烟火,也没有西安书院门的古朴厚重,可每当游客踏上那铺满鹅卵石的路面,抬头望见巷口 “礼让” 二字的石牌坊时,总会不自觉地放慢脚步 —— 这里,就是承载了中国人数百年处世智慧的六尺巷。

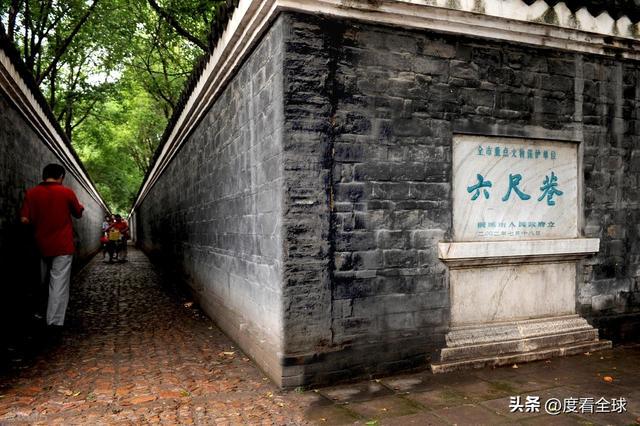

这条仅宽 2 米、长 100 米的小巷,没有雕梁画栋的装饰,没有名人题字的碑刻,却成为了桐城市最亮眼的文化名片,更是国家 3A 级旅游景区。每年,无数人专程来到这里,不是为了欣赏奇特的建筑,也不是为了打卡网红景点,而是为了探寻一段跨越 300 年的历史典故,感受那份能化解矛盾、温暖人心的 “礼让” 精神。

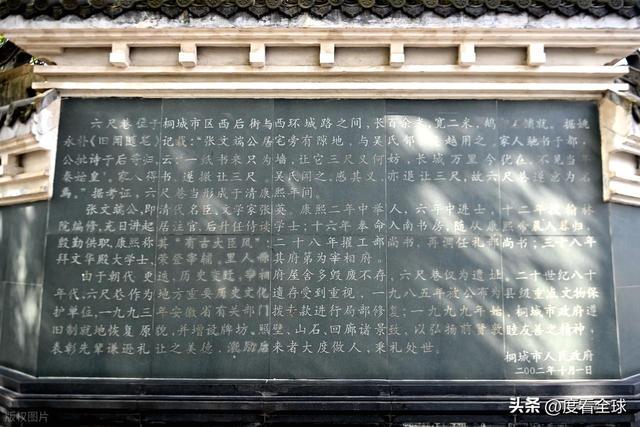

时间回到清康熙年间,那时的桐城还是一座寻常的江南小城,城里住着两户人家:一户是文华殿大学士兼礼部尚书张英的家人,另一户是普通百姓吴氏。两户人家比邻而居,原本相安无事,可一场关于宅基地的争执,却打破了这份平静。

事情的起因很简单,张英在京为官,家中亲人想要扩建房屋,可宅基地的边界与吴家的土地相邻,双方在划定界限时各执一词,谁也不肯让步。张家觉得自己是官宦之家,理应得到尊重;吴家则认为土地是自家的祖产,没有理由退让。一来二去,争执越来越激烈,甚至闹到了当地官府。官员们知道张家的背景,也明白吴家的诉求合理,左右为难,迟迟不敢下判决。

无奈之下,张家人写信给远在京城的张英,希望他能凭借自己的身份和权力,给家里 “撑腰”,让吴家妥协。信寄出后,张家人满心期待,以为只要张英一句话,这件事就能迎刃而解。可没过多久,他们收到的不是张英要求官府偏袒的指令,而是一封只有 28 个字的回信:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”

这 28 个字,没有一句指责,没有一丝强硬,却像一剂清醒剂,让张家人瞬间冷静下来。他们反复品读着诗句,慢慢明白了张英的用意:一封家书只为了争夺一堵墙的位置,可即便争赢了又能如何?当年秦始皇修建了万里长城,何等威风,可如今长城还在,秦始皇早已化作尘土,那些曾经的纷争与执念,在历史的长河里不过是过眼云烟。

想通之后,张家人不再执着于争执,主动将自家的宅基地向后退让了三尺。这个举动让吴家人既意外又感动,他们没想到张家身为官宦之家,不仅没有仗势欺人,反而如此豁达谦让。吴家主人深受触动,觉得自己之前的坚持太过狭隘,于是也主动将自家的土地向后退让了三尺。就这样,原本紧张的邻里矛盾,在两次退让中烟消云散,而两家之间,也多出了一条宽六尺的巷道 —— 这就是六尺巷的由来。

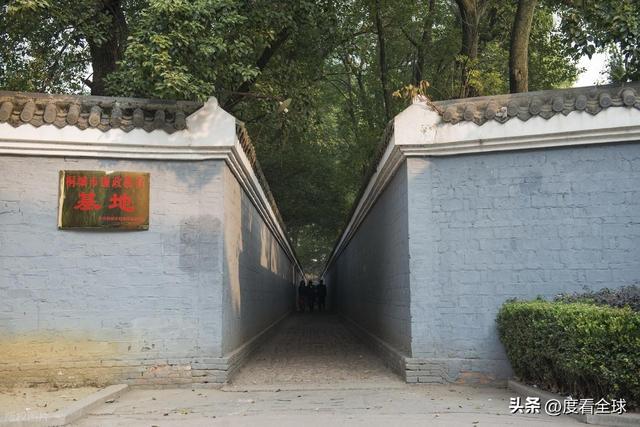

如今,当我们站在六尺巷的入口,最先看到的就是那座刻着 “礼让” 二字的石牌坊。牌坊不高,却是整个景区的灵魂所在。“礼” 是中国传统文化的核心,是待人接物的分寸;“让” 是为人处世的智慧,是化解矛盾的良方。这两个字,不仅刻在了石牌坊上,更刻在了每一个了解这段故事的中国人心里。

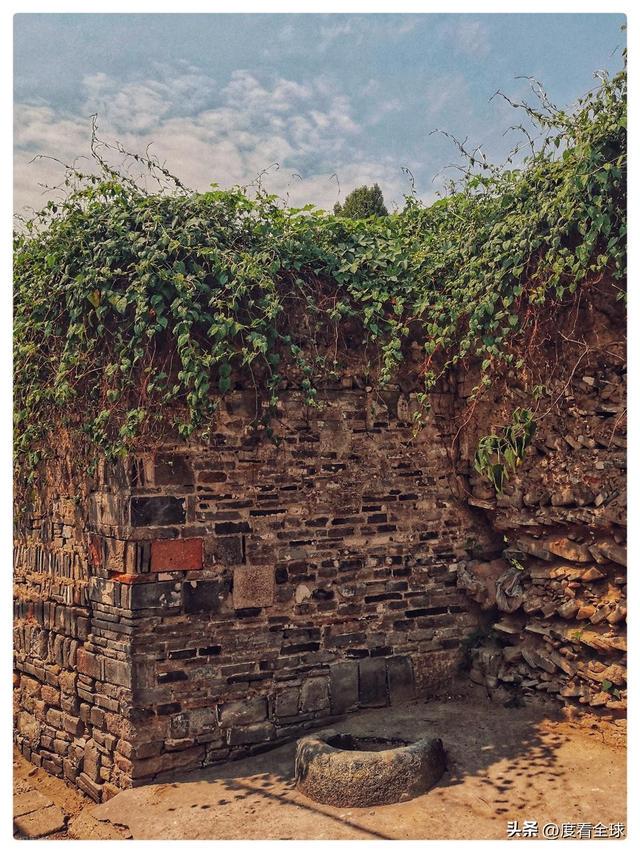

穿过 “礼让” 石牌坊,就是六尺巷的主体巷道。路面由大小不一的鹅卵石铺成,经过数百年的踩踏,石头表面已经变得光滑圆润,阳光洒在上面,会折射出淡淡的光泽。巷道两侧是青砖黛瓦的围墙,墙头上偶尔会探出几枝绿意盎然的藤蔓,为这条古朴的小巷增添了几分生机。走在巷子里,脚步声会被鹅卵石过滤得格外清脆,仿佛在与百年前的历史对话。

沿着巷道往前走,就来到了景区内的宰相府。这座建筑是按照清代官宅的风格复原的,飞檐翘角,青砖灰瓦,处处透着庄重典雅。在宰相府的庭院里,矗立着一座高大的徽式汉白玉牌坊,上面刻着 “懿德流芳” 四个字。“懿德” 指的是美好的品德,“流芳” 则是希望这份品德能够永远流传。这座牌坊,是后人为了称颂张英的高尚品格而建,也是对他 “礼让” 精神的最好纪念。

穿过 “懿德流芳” 牌坊,迎面可见一面诗画照壁。照壁上用浮雕的形式,再现了当年张家人与吴家人争执、张英回信、两家退让的场景。画面中的人物神态各异,张英的从容、张家人的顿悟、吴家人的感动,都被刻画得栩栩如生。照壁的后方,详细介绍了六尺巷的故事背景和张英的生平事迹。张英不仅是一位高官,更是一位饱学之士,他一生推崇 “谦和”“自律”,而六尺巷的故事,正是他这种理念的最好体现。

在宰相府的庭院角落里,还摆放着一块太湖石。石头上刻写着张英那首著名的 28 字诗:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。” 许多游客都会在这里驻足,轻声诵读这首诗,感受其中蕴含的豁达与通透。其实,这首诗看似简单,却藏着深刻的人生道理:人生在世,总会遇到各种各样的纷争,若一味执着于输赢,只会让自己陷入烦恼;而懂得退让,不仅能化解矛盾,更能赢得他人的尊重。

六尺巷的故事,之所以能流传 300 年而不褪色,不仅仅是因为它讲述了一个邻里和睦的美好故事,更因为它蕴含着中国人最看重的处世哲学。在传统文化里,“和为贵” 是不变的追求,“退一步海阔天空” 是智慧的体现。张英作为朝廷重臣,没有利用权力压制百姓,反而用 “让三尺” 的举动,诠释了 “为官者当以民为本,为人者当以和为贵” 的道理;而吴家人在看到张家的退让后,也选择了以礼相待,用 “让三尺” 的回应,展现了普通人的善良与豁达。这种双向的理解与包容,正是六尺巷精神最动人的地方。

随着时代的发展,六尺巷的意义早已超越了 “邻里和睦” 的范畴,成为了一种文化符号,一种精神象征。它所代表的 “和谐”“礼让”“廉洁”“自律”,不仅是对个人品德的要求,更是对社会治理的启示。在今天的桐城市,“六尺巷调解法” 已经成为了当地化解矛盾纠纷的重要方式。这种调解法的核心,就是借鉴六尺巷 “礼让”“包容” 的精神,引导当事人换位思考,互相理解,从而在根源上解决问题。

2023 年,“六尺巷调解法” 获评全国新时代 “枫桥经验” 先进典型,这既是对这种调解方式的肯定,也是对六尺巷精神的传承与发扬。在现实生活中,无论是邻里之间的小摩擦,还是同事之间的小矛盾,亦或是社会层面的一些纠纷,只要我们能多一份理解,少一份计较;多一份退让,少一份争执,很多问题都能迎刃而解。就像六尺巷一样,看似是 “退”,实则是 “进”—— 退掉的是矛盾,增进的是感情;退掉的是执念,赢得的是和谐。

如今的六尺巷,早已不是一条孤立的小巷,它与周围的古建筑、文化展馆共同组成了六尺巷文化片区。片区总占地面积约 52149.53 平方米,总建筑面积约 21119.74 平方米,除了六尺巷本身,还有张英文化馆、桐城派文化展馆等设施。在这里,游客不仅能了解六尺巷的故事,还能深入感受桐城文化的魅力。

桐城是 “文都”,是桐城派的发源地,而张英正是桐城派的重要代表人物之一。桐城派强调 “义理、考据、辞章”,注重文章的思想性与实用性,这与张英 “谦和礼让” 的处世哲学一脉相承。可以说,六尺巷的精神,是桐城文化的缩影;而桐城文化的底蕴,又为六尺巷的故事增添了厚重的内涵。当游客漫步在六尺巷文化片区,既能感受到 “礼让” 精神的温暖,也能领略到桐城派文化的博大精深,这种文化与精神的交融,让六尺巷成为了一个独一无二的文化地标。

每年,都有许多党政干部、企业员工、学生来到六尺巷参观学习。对于党政干部来说,六尺巷的故事是一堂生动的 “廉洁自律” 课,它提醒着每一位官员,要始终牢记 “权为民所用,情为民所系,利为民所谋”,不能因为手中的权力而迷失自我;对于企业员工来说,六尺巷的 “礼让” 精神启示他们,在工作中要学会团结协作,互相包容,这样才能形成强大的团队凝聚力;对于学生来说,六尺巷的故事是一本鲜活的德育教材,它能让孩子们从小懂得尊重他人、学会谦让,培养良好的道德品质。

其实,不仅仅是特定群体,每一个普通人都能从六尺巷的故事中获得启示。在这个快节奏的时代,人们很容易因为一点小事就变得焦虑、急躁,甚至为了一些无关紧要的利益而与人争执不休。可当我们来到六尺巷,走在那条只有 2 米宽的巷道里,看着两侧的围墙,想起张英的那首诗,就会突然明白:人生有很多比争执更重要的事情,有很多比输赢更珍贵的东西。与其把时间和精力浪费在无谓的纷争上,不如学会退让,学会包容,用平和的心态去面对生活中的一切。

六尺巷很短,只有 100 米;六尺巷又很长,它穿越了 300 年的时光,依然在影响着今天的我们。它就像一面镜子,映照出中国人的处世智慧;它又像一座桥梁,连接着过去与现在,让优秀的传统文化在新时代焕发出新的活力。

离开六尺巷的时候,夕阳正斜照在 “礼让” 石牌坊上,给那两个字镀上了一层温暖的金光。我忽然想起一句话:“一座城市的灵魂,往往藏在那些不起眼的角落里。” 对于桐城来说,六尺巷就是这样一个角落 —— 它没有宏伟的建筑,没有华丽的装饰,却用一段简单的故事,一种朴素的精神,成为了这座城市最深刻的印记,也成为了所有中国人心中最温暖的文化记忆。

或许,这就是六尺巷的魅力所在:它告诉我们,真正的智慧不是争强好胜,而是懂得退让;真正的力量不是咄咄逼人,而是学会包容。这种智慧,这种力量,不会随着时间的流逝而消失,反而会在岁月的沉淀中愈发珍贵,成为一代又一代中国人的精神财富,指引着我们以更平和、更豁达的心态,去面对生活,去拥抱世界。