《在线旅游消费满意度调查报告(2025)》发布 旅游满意度调查问卷怎么分析 旅游满意度调查分析报告模板范文

消费日报网讯(记者 王洋)9月26日,天津市消费者协会、北京大学电子商务法研究中心、北京阳光消费大数据研究院三机构联合发布《在线旅游消费满意度调查报告(2025)》(以下简称“报告”)。记者梳理报告看到,在线旅游消费领域总体消费者满意度水平较高,但目前仍存在部分影响消费者消费体验的问题。上述机构表示,这些问题既损害了消费者的合法权益,也制约了在线旅游行业的健康发展,需要引起各方足够重视。

此外,三机构也呼吁在线旅游企业:完善平台规则、用户协议和信息公示制度;规范个人信息采集使用和营销宣传行为;加强平台内商家日常管理与服务质量提升;建立便捷高效的售后服务与退款处理机制。

同时,三机构建议消费者:首先,选择正规平台和商家并做好行前准备,避免盲目追求低价;在预订旅游产品前,仔细阅读服务协议与合同条款,重点关注订单取消政策、违约金标准、费用包含范围等关键内容。其次,重视个人信息保护与风险保障。第三,增强证据意识,依法理性维权。最后,践行文明旅游理念共创良好环境。

在线渠道已成为旅游消费主流载体

据国家文旅部发布数据显示,2025年上半年,国内居民出游人次32.85亿,同比增长20.6%,国内居民出游花费3.15万亿元,同比增长15.2%。另据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布数据,截至2025 年6 月,我国在线旅行预订用户规模达5.14 亿人,占网民整体的45.8%。总体看,旅游消费对经济发展的带动作用凸显,而在线旅游平台在其中发挥了积极作用。

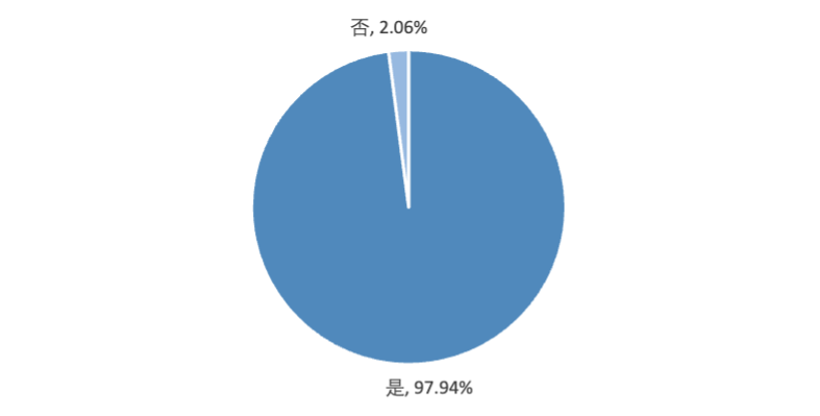

记者注意到,在旅游消费活跃度方面,问卷数据显示,最近一年有外出旅游经历的受访者占比高达97.94%,仅有2.06%的受访者未参与旅游,表明旅游已成为大众常态化的生活消费选择。

图1 最近一年是否外出旅游过

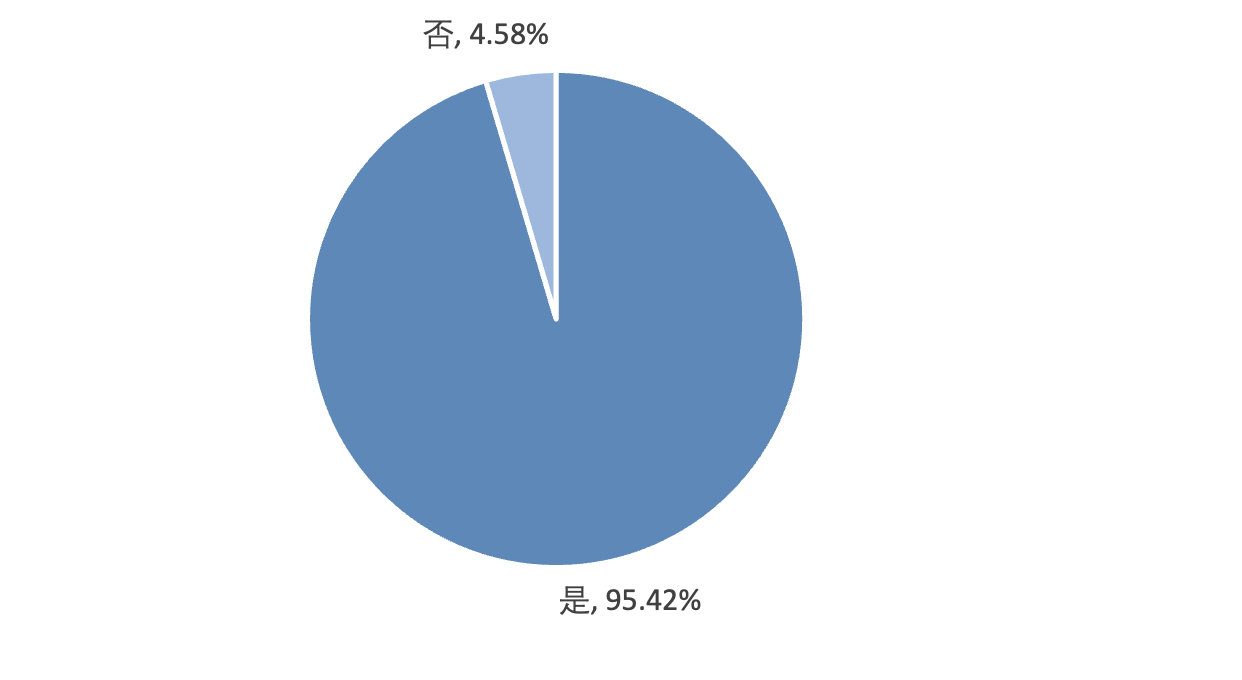

在线旅游消费渗透率同样处于高位,95.42%的受访者在过去一年通过携程、小红书等旅游相关网站或APP完成过门票购买、跟团游等消费行为,仅4.58%的受访者未进行过线上旅游消费,表明在线渠道已成为旅游消费的主流载体。

图2 最近一年是否在旅游相关网站或APP进行过旅游消费

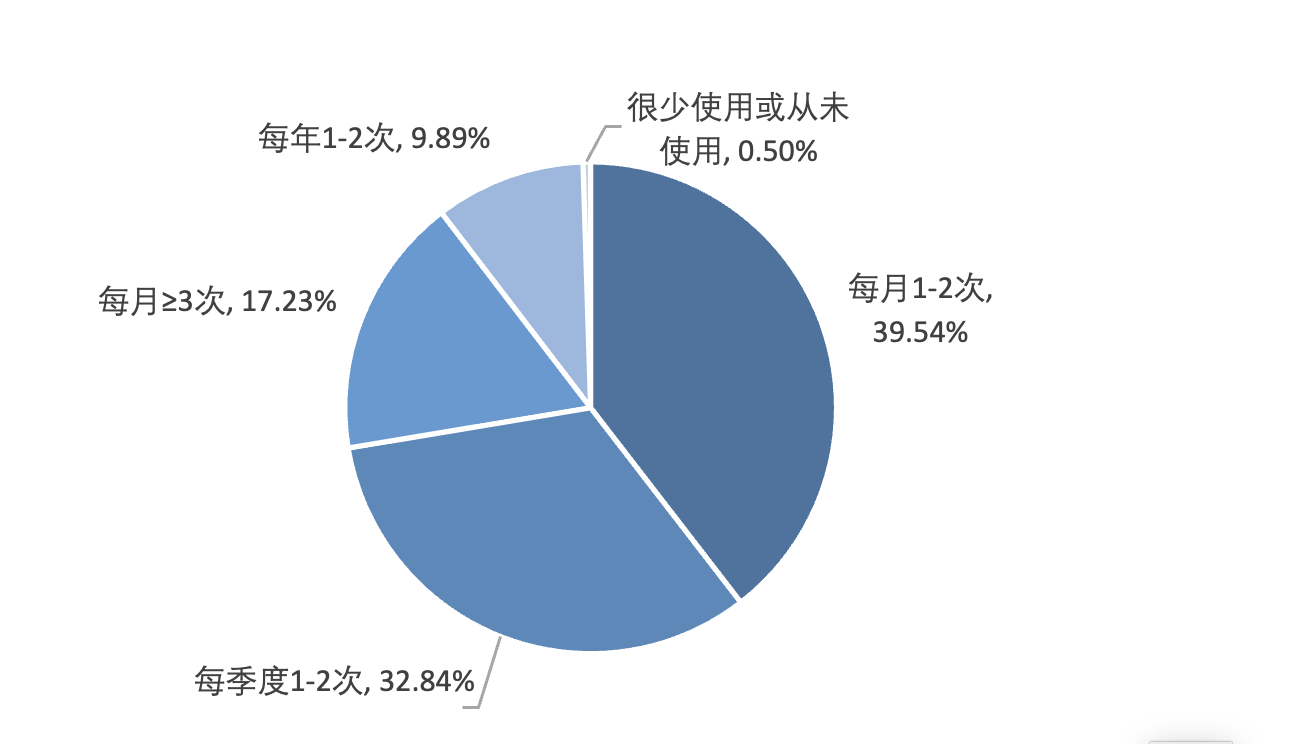

从平台使用频率来看,用户使用习惯呈现分层特征。每月使用1-2次的受访者占比最高,达39.54%;每季度使用1-2次的用户占比32.84%,两者合计超70%,构成了在线旅游平台的核心用户群体;每月使用≥3次的高频用户占比17.23%,主要为旅游爱好者或商务出行人群;每年使用1-2次及很少使用/从未使用的低频用户占比分别为9.89%和0.50%,整体使用频率分布符合大众旅游消费的周期性特征。

图3 最近一年使用在线旅游消费平台的频率情况

产品丰富度成为影响消费者选择的首要因素

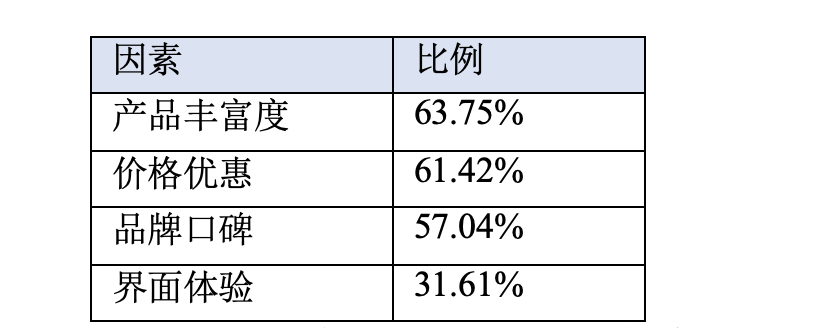

记者注意到,根据本次调查,用户在选择在线旅游平台时,决策主要取决于产品丰富度、价格优惠、品牌口碑和界面体验四个维度。

表2 在线旅游消费平台的选择影响因素(多选)

其中,“产品丰富度”以63.75%的占比成为首要考量因素,用户希望通过单一平台满足住宿、交通、门票等一站式旅游需求;“价格优惠”紧随其后,占比61.42%,价格敏感度在旅游消费决策中仍占据重要地位;“品牌口碑”占比57.04%,反映出用户对平台服务可靠性、履约能力的重视;而“界面体验”占比31.61%,虽关注度相对较低,但也是提升用户留存的重要辅助因素。

数据显示,从用户消费覆盖情况来看,传统旅游平台仍占据主导地位,同时新型平台凭借流量优势快速崛起。

表3 在线旅游消费平台的选择情况(多选)

根据调查结果,携程以51.83%的选择比例位居首位,同程旅行(41.10%)、飞猪旅行(37.68%)、去哪儿(33.93%)也拥有超过三成以上用户选择。

新型平台中,美团(36.49%)依托本地生活生态,在旅游消费领域实现快速突破。抖音(24.50%)、小红书(20.02%)表现亮眼,凭借内容种草、社交媒体营销等模式,成功吸引大量年轻用户,也逐渐成为新型的重要在线旅游平台。

“住宿预订”是用户线上旅游消费核心需求

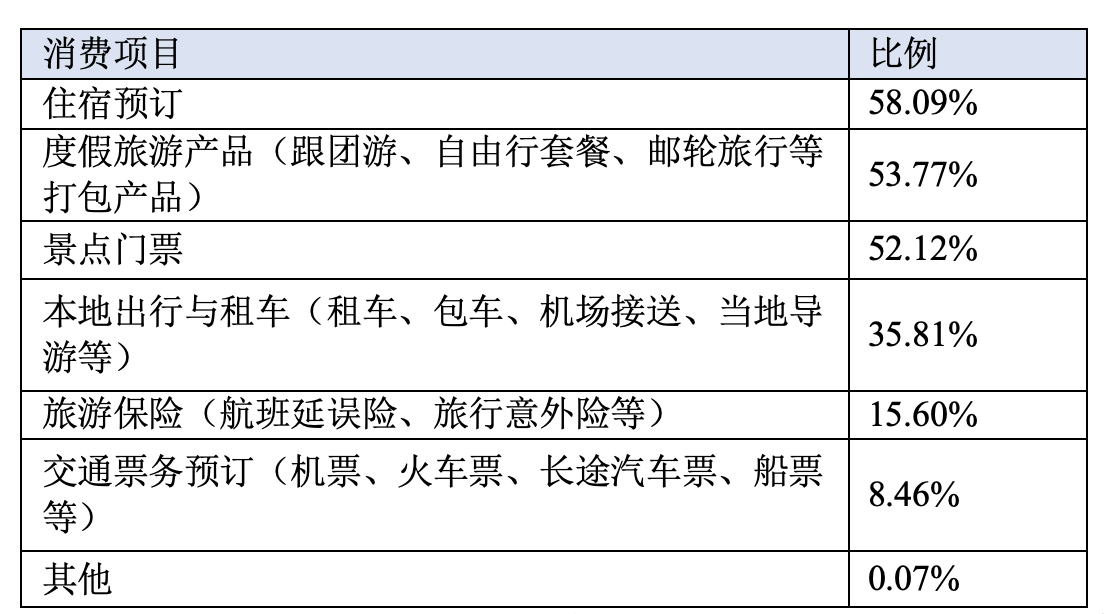

根据本次调查,在线旅游消费项目聚焦于“住宿+度假+门票”三类。

表4 在线旅游消费项目分布情况(多选)

其中,“住宿预订”占比最高,达58.09%,是用户线上旅游消费的核心需求;“度假旅游产品”占比53.77%,位居第二;“景点门票”占比52.12%。上述三个项目都有超过半数被访者选择,构成在线旅游消费的主要场景。

其他消费项目中,“本地出行与租车”(35.81%)需求逐步释放,反映出用户对个性化出行的追求;“旅游保险”(15.60%)占比相对较低,用户风险保障意识仍有提升空间;“交通票务预订”(8.46%)占比偏低,可能与用户更倾向于通过12306等官方渠道购票有关。

“个人信息保护”等方面消费者满意度较低

根据本次调查,记者注意到,在线旅游消费各环节服务体验评价得分中,“营销宣传”以83.71分排名第一,表明多数平台的宣传内容与实际服务一致性相对较高,保障了消费者知情权;“服务质量”、“价格合理”紧随其后,表明用户对平台基础服务能力认可度较高。但是,“售后服务”、“个人信息保护”、“合同服务”相比其他维度得分较低,还有待提升完善。

表5 各服务环节的满意度得分情况

值得注意的是,合同服务满意度得分仅 81.71 分,在所有服务环节中排名最低。

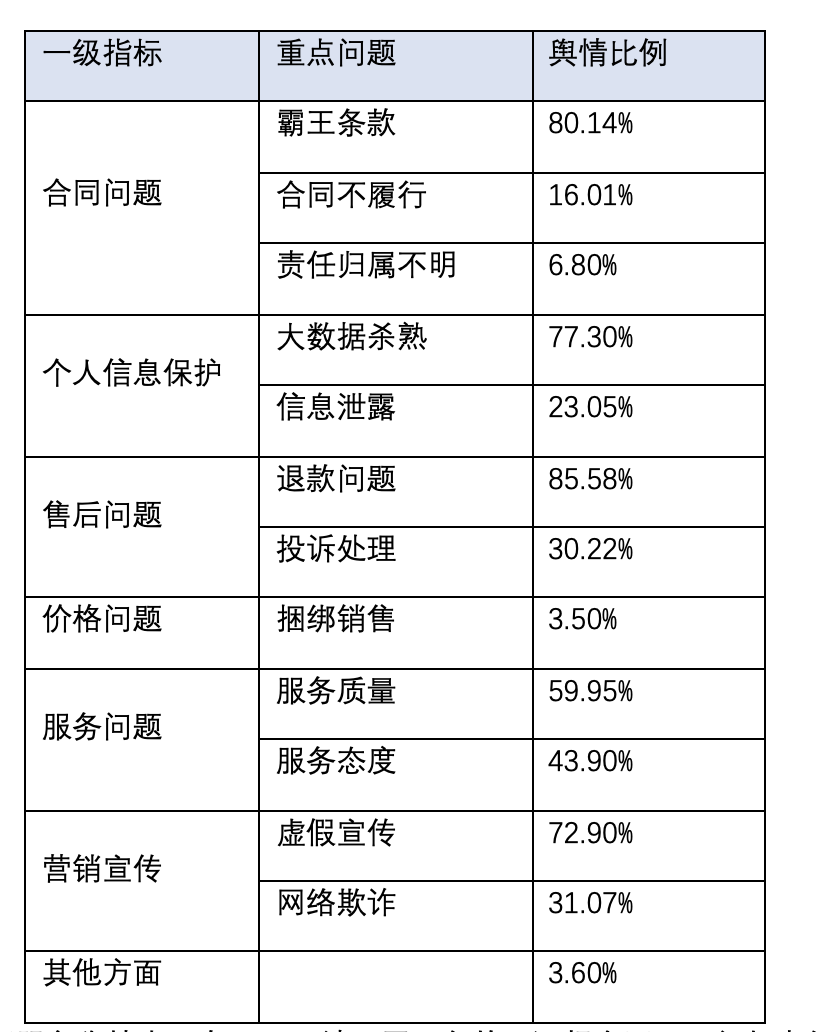

霸王条款等成为在线旅游消费重点问题

记者了解到,该报告结合2025年1月1日-2025年9月20日的在线旅游消费维权舆情数据分析,罗列出了在线旅游消费存在的重点问题。

表6重点问题分布情况(多选)

具体来看,合同服务舆情中,有80.14%涉及霸王条款,远超合同不履行与责任归属不明等其他细分问题。具体表现为部分在线旅游平台采用制式合同,未以醒目方式向消费者明示订单取消政策、违约金收取标准等关键服务细节,甚至设置 “不可取消”、“未实际入住将全额收取房费” 等不公平不合理条款,严重损害了消费者的合法权益。个人信息保护舆情中,有77.30%的比例涉及大数据杀熟。售后服务舆情中,有85.58%的比例涉及退款问题。服务问题舆情中,有59.95%的比例涉及服务质量。营销宣传舆情中,有72.90%的比例涉及虚假宣传问题。

呼吁加大监管和处罚力度

记者注意到,在报告中,天津市消费者协会、北京大学电子商务法研究中心、北京阳光消费大数据研究院三机构针对监管部门也提出了一些建议。

首先要加大监管和处罚力度。有关部门应当建立日常检查、定期检查以及与相关部门联合检查的监督管理制度,对在线旅游经营服务加强日常监督检查,一旦发现虚假宣传、霸王条款、大数据杀熟等违法违规经营行为的,要通过约谈等行政指导方式予以提醒、警示、制止,并责令其限期整改。对于不积极整改的,要依法进行相关行政处罚,严重的要依法列入信用黑名单,充分发挥信用惩戒的威慑作用。

其次要创新监管方式方法。针对消费者反映强烈的大数据杀熟、默认搭售等隐蔽性侵权行为,建议有关监管部门创新监管方式方法,要求企业开展促销经营活动的数据信息与监管部门共享,或者采取人工智能等技术手段实时动态监控经营者的促销规则、价格变化等信息,以便做出及时判断和固化保存相关证据,提升监管精准度和监管效率。为了引导企业诚信守法经营,可在行业试行监管“白名单”制度,对一些合法合规经营、及时处理消费纠纷的企业可以纳入“白名单”,以激励引导企业更积极推进业务合规。

此外要加强教育引导。针对在线旅游中的内容种草、个性化推送等新型服务模式,有关部门应在开展政策研判的基础上,通过约谈、合规培训等方式帮助企业规避风险,推动行业在规范中健康发展。同时,通过对一些违法违规或损害消费者合法权益的典型案例进行深度剖析,并向社会公开曝光,充分发挥典型案例的普法宣传和教育警示作用。

建议消费者选择正规平台和商家

同时,三机构也对消费者提出了以下建议。

首先,选择正规平台和商家并做好行前准备,避免盲目追求低价,在重要节假日出游期间,关注途经地天气与交通,不前往未开发开放区域,自驾游前确认车况、全程系好安全带,乘坐游船时按规定穿救生衣;在预订旅游产品前,仔细阅读服务协议与合同条款,重点关注订单取消政策、违约金标准、费用包含范围等关键内容,对 “不可取消”、“模糊收费” 等不合理条款及时向平台客服咨询确认,必要时要求书面说明,同时留存订单截图、支付凭证等证据,为后续维权提供支撑。

其次,重视个人信息保护与风险保障。不随意向非正规在线旅游平台或第三方机构提供身份证号、银行卡号、航班信息等敏感信息,在平台设置隐私权限时关闭不必要的信息授权;收到包含个人旅游信息的陌生短信、链接或来电时保持警惕,不轻易点击链接或透露信息,若怀疑个人信息被泄露,及时向平台反馈并向监管部门举报。

第三,增强证据意识,依法理性维权。当遭遇服务质量差、信息泄露以及退款延迟等权益受损问题时,要及时收集好相关证据,然后与平台或商家协商解决,如果协商不成或对协商结果不满意,可以向消费者协会或文化和旅游部门投诉,请求调解解决,必要时还可以通过申请仲裁或到法院起诉的方式维护自身合法权益。

最后,践行文明旅游理念共创良好环境。在旅游过程中严格遵守旅游文明行为公约,做到不乱扔废弃物、不在文物古迹上涂刻、不损坏公用设施、用餐不浪费、排队遵守秩序,通过自身行为维护旅游环境整洁与公共秩序,与平台、监管部门共同推动在线旅游消费环境的优化升级。