来看!江西南昌的滕王阁,让你来一次不能忘! 带你去看南昌滕王阁 来南昌就为了看王勃笔下的滕王阁

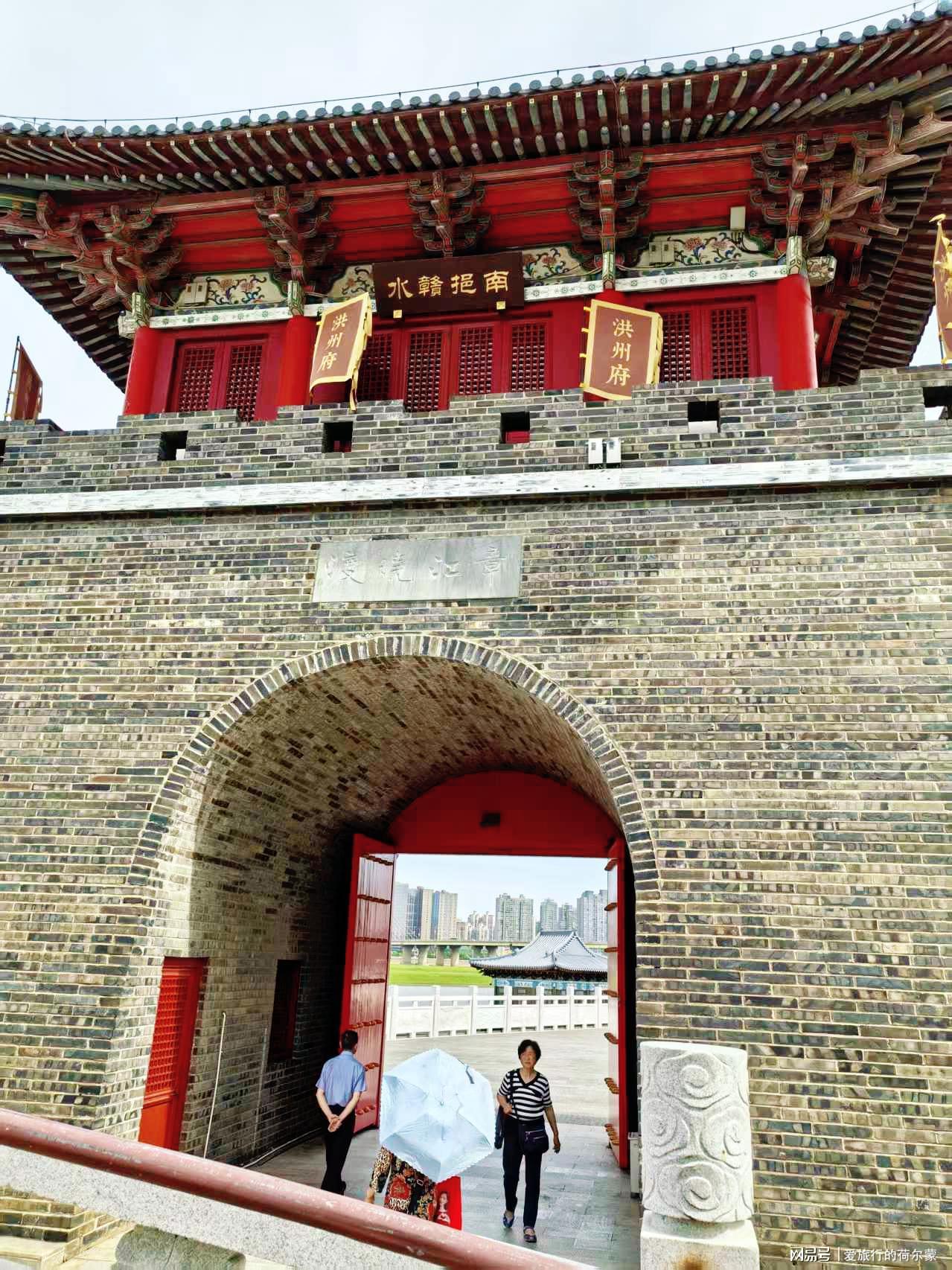

你知道吗?在江西的南昌市有一座著名的江南楼阁——滕王阁。这座楼宇,屹立在在长江边,宛如一颗璀璨的明珠,诉说着历史的辉煌。

滕王阁:历史文化的璀璨明珠

当夜幕降临,滕王阁的灯火依次亮起。那一瞬间,我仿佛看到整座楼阁从王勃《滕王阁序》的文字里悄然浮现。我看到滕王阁的七层飞檐直指苍穹,仿佛要挑起满天的星斗;琉璃瓦的流光倾泻在赣江水面,碎成一片跃动的金色鳞片。恍惚间,我竟觉得那是当年王勃挥毫时,不经意抖落的星辰。

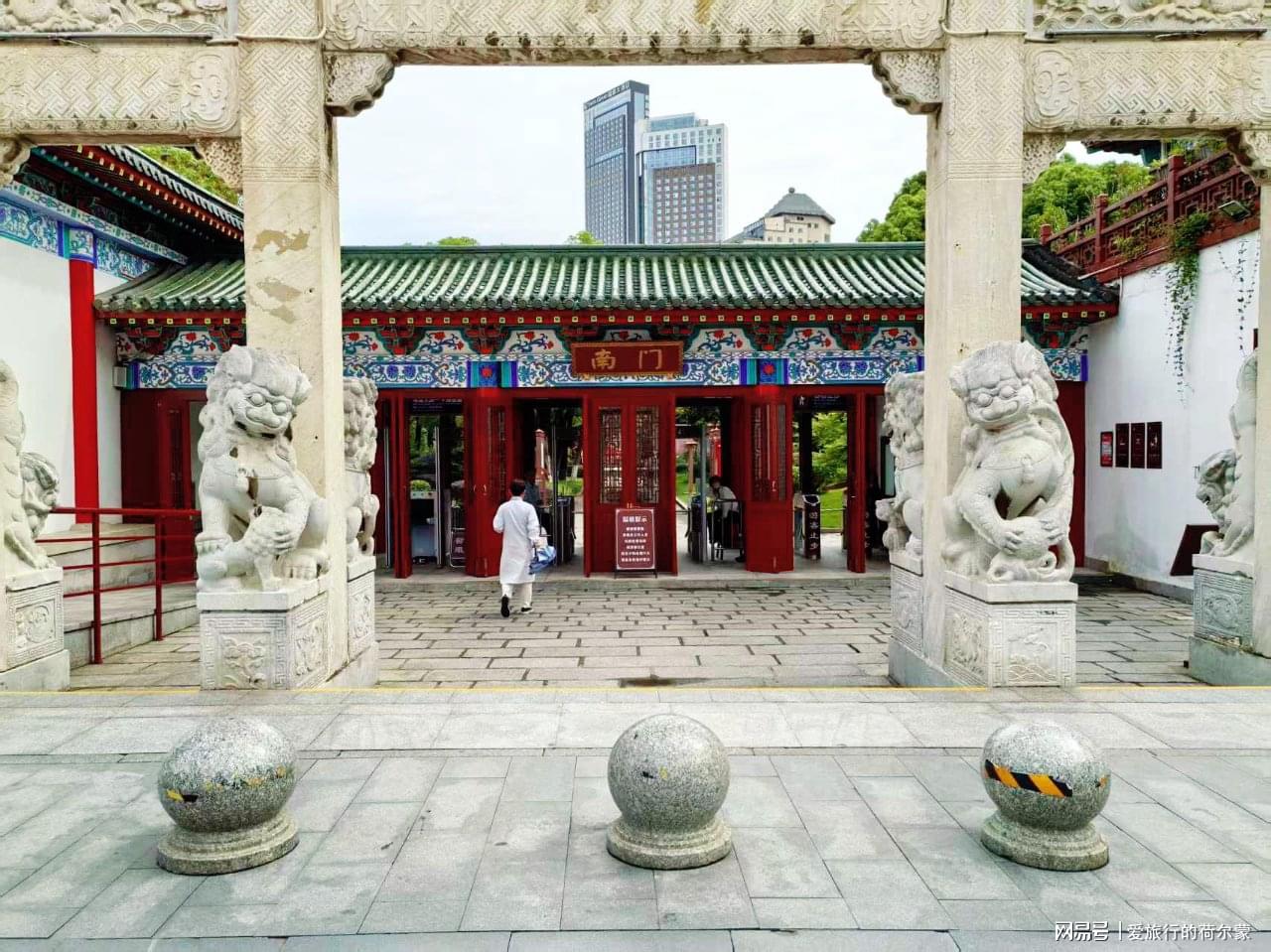

此刻,我站在滕王阁前的广场上,听着导游举着喇叭讲解着那块“西江第一楼”的匾额。想到这里,我忽然明白过来:这座楼阁,连同它所守护的南昌城的魅力,就在于它始终伫立在历史与未来的交汇点上。千年的文化传承,就藏在每一道砖缝、每一片瓦当之间,无声地诉说着。

听完了导游的讲解,我踏上青石台阶,拾级而上。头顶是宋代风格的斗拱,层层叠叠,交错纵横,像一把把徐徐展开的折扇骨。导游告诉我,眼前这座宏伟的建筑,是1989年重建的。这让我心头一震,不禁想起它那坎坷的命运——它竟有二十九次毁于战火,之后又二十九次浴火重生。

在那么多次的历史的磨难中,唐代的梁柱、元代的壁画、清代的彩绘,都已在火光中化为灰烬。但每一次,那些执着的手艺人总会翻开厚重的《滕王阁志》,将王勃笔下“画栋朝飞南浦云”的意境,一笔一划,重新勾勒在这片土地上。这份不屈的重生之力,像极了脚下奔流的赣江水,无论堤坝如何拦截,它总能找到新的路径,执着地奔向鄱阳湖的怀抱。

在二楼那长长的《滕王阁序》碑廊前,我停住了脚步。玻璃罩下,我看到王勃手书的拓片静静陈列着。公元675年,那个年仅二十六岁的青年才俊,在宴席上意气风发,即兴挥毫,写下了“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”这样的千古名句。他落笔时,可曾想到这短短四百余字,竟会如此深刻地融入中华文化的血脉?

我轻轻地触摸着那冰凉的碑面,仿佛能触碰到千年前筵席上流淌的丝竹之音。史书记载,都督阎公起初对王勃这个“青年小伙”抢了风头颇为不悦,可当他读到“老当益壮,宁移白首之心”时,终究忍不住击节赞叹。

我想这,也许就是滕王阁的魔力所在吧——它总能让最骄傲的灵魂,在文字的力量面前,心悦诚服地低下高昂的头颅。

滕王阁:历史与现代的文化交融

参观完了这些文物古迹,我登上了顶层的观景台,视野豁然开朗。赣江在此处温柔地拐了一个弯,仿佛将滕王阁轻轻揽入臂弯。对岸,红谷滩新区的摩天大楼灯火璀璨,与滕王阁旁古渡口星星点点的渔火遥相呼应,形成一种跨越时空的奇妙对话。

此情此景,让我不由得想起白居易曾在此送别元稹,写下“浔阳江头夜送客”的离愁;也想起文天祥身陷囹圄时,遥望滕王阁所发出的悲怆长歌。这座楼阁,就像一册立体的诗笺,每一层楼阁,都密密叠印着不同时代的历史与情感。

我在下楼的途中,遇见了几位画师正聚精会神地临摹壁画。其中一幅《南昌风物图》让我驻足良久。画面上,唐代的渔舟与现代的货轮竟和谐共处,而滕王阁,宛如一根灵巧的银针,将不同年代的经纬巧妙地缝合在一起。就在那一刻,我忽然明白了:这座楼阁之所以能穿越千年风雨而不衰,这正是因为,它从未将自己禁锢在某个逝去的朝代里。它就像江边那些生生不息的蓼草,春生秋枯,在枯荣的轮回里,始终保持着生命深处那抹坚韧的绿意。

夜深了,滕王阁的灯火渐渐熄灭,最终只剩下檐角的铜铃,在夜风中低低絮语。我回望这座历经“时运不齐,命途多舛”的古老楼阁,忽然真正读懂了王勃在序中写下的“穷且益坚,不坠青云之志”。滕王阁在历史的长河中一次次倒塌,又一次次挺立,这不就是中华文明在无数的困境中,顽强重生的生动隐喻吗?

当新一天早晨的阳光,再次温柔地照亮它金色的琉璃瓦顶,它必将抖落历史的尘埃,以崭新的姿态迎接新一天的朝阳。而那些铭刻在砖石间的诗句,也将在某个落霞漫天的傍晚,乘着孤鹜的翅膀,飞入一位正在凝望着江水的少年眼中,点燃一种新的诗情!