读城 | 镇江,用地名藏尽千年诗意 读城南京城墙博物馆 读城

镇江,一座被诗词浸润的城市

这里的一山一水、一街一巷

都承载着深厚的文化底蕴

漫步镇江街巷

不经意间就会与一段诗意历史邂逅

八 / 叉/ 巷

藏着“温八叉”才思的千年小巷

在镇江的街巷版图中,八叉巷算不上最宽阔的那一条。它东至解放路,西接斜桥街,呈东西走向,全长不过300余米,却因一个地名、一段典故,成了很多镇江人心中的“文化地标”。

关于八叉巷的得名,相传是因旧时巷子走向曲折,形似“八叉”而得名。而这份“形似”,恰好与晚唐诗人温庭筠的雅号“温八叉”形成了奇妙的呼应。

很多人初见“八叉”二字,都会立刻联想到这位文坛奇才——明代内阁首辅解缙在《赠虞生》中写“文章倚马待,诗句八叉成”,说的正是温庭筠作赋的场景:他从不打草稿,笼袖凭几、叉手构思,每叉八次手,就能完成一篇八韵赋作,“温八叉”的美名也自此流传千年。

京 / 畿/ 路

从“金鸡报晓”到网红打卡街

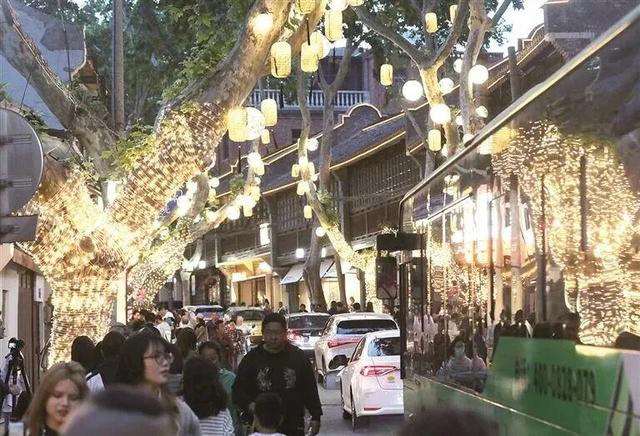

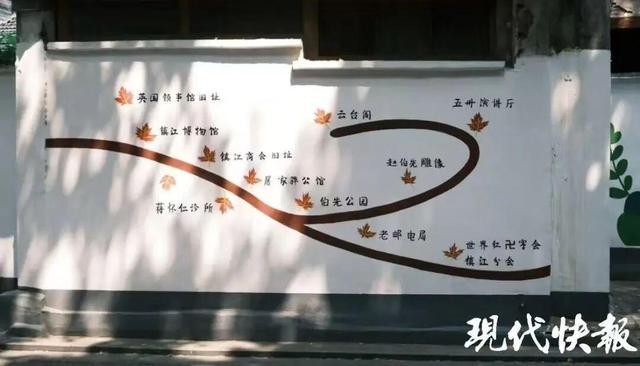

聊完八叉巷的文人风雅,咱再去逛条更“火”的:最近在镇江人朋友圈刷屏的新晋网红打卡地:京畿路。

镇江是南北交通“咽喉”,而京畿路的变迁,就是这座城的“活史书”。先从一个有意思的细节说起:古代文人写镇江,总爱提“鸡鸣”——明代刘崧写“京口五更鸡唱乱”,清人顾于观写“鸣鸡出翠微”,陈遹声也提“鸡鸣京口泊”,而这“鸡鸣”的源头,正是京畿路的前身“金鸡岭”。

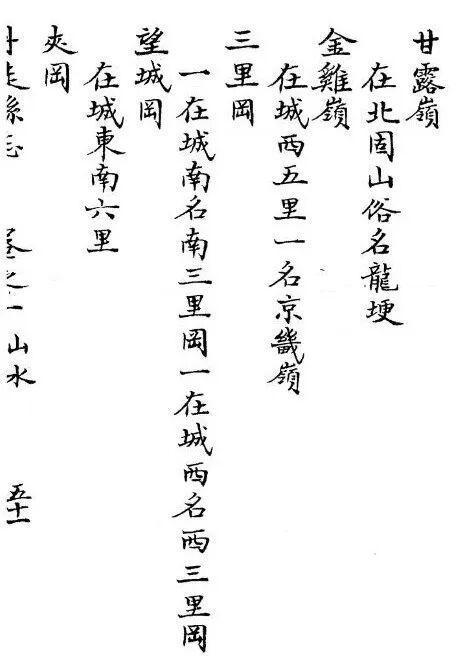

《江苏文库·方志编》之《康熙丹徒县志》中有对金鸡岭的记载

早在南宋《嘉定镇江志》里,就有金鸡岭的记载:它是云台山分支,山顶地势险峻,是镇江往西的重要关口;明代《万历镇江府志》还特意标注“银山‘上有金鸡岭’”,足见其当年的重要性。

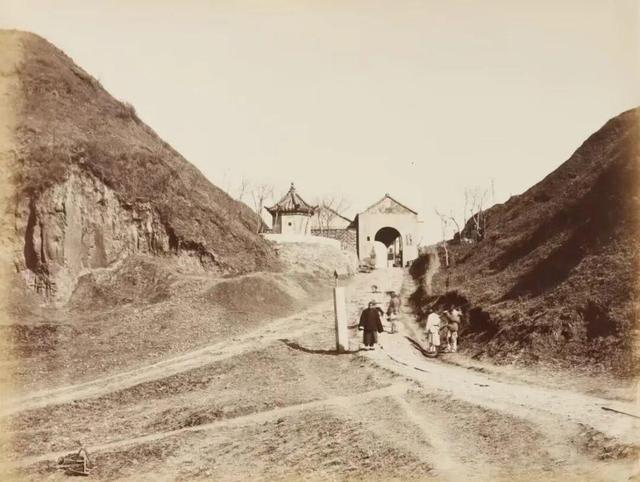

晚清外国人拍的京畿岭

清代时,为避重名,“金鸡岭”被雅化为“京畿岭”;镇江开埠后,这里又成了进城区、租界的必经之路。

如今再走京畿路,弹石路变平坦街道,老门楼藏在烟火气里。谁能想到,这条靠颜值“出圈”的网红街,曾听过晨鸡报晓、见过战场硝烟,还扛过整座城的交通重任?

九 / 如 /巷

《诗经》里走出的“金九如”与实业魂

逛完网红京畿路,咱再拐个弯,去一条自带“文化滤镜”的巷子——九如巷。它南接宝塔路横街,北抵大西路,名字里藏着满满的雅致与吉祥。

为啥叫“九如”?答案在《诗经・小雅・天保》里:“如山如阜,如冈如陵,如川之方至……”古人把对生活的美好期许,刻进了地名里。

而清末民初时,这条巷子更是镇江的“高端住宅区”——那会儿镇江是长江航运、贸易重镇,大西路是热闹的“黄金商圈”,挨着商圈的九如巷,成了银行家、实业家的安家首选,还得了个响亮的名头:“金九如,银薛家”,足见当年的“阔气”。

严惠宇故居门楼石额

九如巷66号的严惠宇故居,更让这条巷子多了份实业情怀。严惠宇与冷遹、陆小波并称“镇江三老”,是著名爱国民族工商业者——他搞实业救国,办工厂、兴商业;还捐钱办学,帮镇江孩子圆读书梦,一辈子都在为家乡奔波。

梳 /儿/巷

辛弃疾笔下的“寻常巷陌”藏满历史

逛完文雅的九如巷,咱再去打卡一条“自带诗词buff”的巷子——梳儿巷。它的名字藏着老镇江的纺织记忆:南宋叫“上河巷”,元明清改“上河街”,清代因巷里多机房,织机关键部件“梳栉”成了代名词,才叫“梳儿巷”。

要知道,宋代镇江就设“织罗务”,据《嘉定镇江志》记载,南宋绍兴二年(1132)“镇江织造务岁贡御服花罗数千匹”,足见当年纺织业的兴盛。不过让梳儿巷真正“出圈”的,是辛弃疾那句千古名句:“寻常巷陌,人道寄奴曾住”(出自《永遇乐・京口北固亭怀古》)。词里的“寄奴”,就是南朝宋武帝刘裕,他的故宅旧址,就在梳儿巷东南段。

这条巷子里的“历史彩蛋”还不止这些:北宋科学家沈括晚年住在这里,写下了“中国科学史上里程碑”《梦溪笔谈》,如今仍能寻到梦溪园的痕迹。

梳儿巷30号的茅家祠堂,是桥梁专家茅以升的家族祠堂,也是他1896年的出生地。

29号的清代育婴堂更显温暖——康熙年间创立,专门收养弃婴,如今三进房屋仍保留旧时风貌,1987年就成了镇江市文物保护单位,站在门口,仿佛还能触摸到当年的善意。

镇江的街巷地名,或源于诗词典故,或来自历史变迁,或取自经典诗文,每条巷子都是一本厚重的历史书,等待着人们去翻阅。

现代快报/现代+记者 裴诗语