沈嘉禄:旗山蛙鸣 沈嘉禄:旗山蛙鸣

旗山从此有了美丽的倒影,池塘里聚集了好几种青蛙,入夜开启小夜曲模式。

突兀的峰顶以70度的锐角直刺蓝天,薄薄的云雾向峭壁飘移,为青灰色山体披上一袭绉纱,整座山恰似一面东风鼓荡的高牙大纛。

是的,它就是旗山。与它遥相呼应的数座山峰如枪似戟般林立,这是枪山。有枪有旗,中间留出一块平地,一行行茶树像无数条卧龙盘旋而上,于是,浙江遂昌县龙洋乡的这个小村落就被叫作茶园村。村里男女老少世代习武,且以罗姓居多,以作为罗成后代自豪。见到罗村长我就说:“罗成是小说里的虚构人物,你们就当真了?”肤色黝黑的村长呵呵一笑:“别搞错噢,罗成是有原型的,他是我们的祖宗罗士信。”

如果在十多年前造访这个村落,只能从山脚下唯一的羊肠小道拾级而上,犹如《桃花源记》里的描述:山有小口,仿佛若有光……从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。

当时茶园村户籍人口147人,常住人口却只有35人,年纪最小的一位65岁,好几位年逾九旬的老人每天照样干农活,星罗棋布的房子大抵为茅草顶,乱石碎瓦铺地,夯土墙基因受潮、剥落而松动。到处是霉斑、苔藓,南瓜花、扁豆花倚着篱笆墙毫无心事地疯长,在年复一年的光阴里被凝固成无边的寂寞。

罗雷是乐领公司的老总,曾参与开发上海外滩源项目。十年前他意识到乡村振兴这块有许多事情值得尝试,就在全国范围跑了一千多个原生态村落,却敲不定一个如他所愿的“标的”,后来有员工对他说:“罗总你不妨去我们老家看看,绝对原生态,快成空心村了。”

油菜花开、野蜂狂舞的那个早上,罗总带着几个部下走进茶园村,凭借着对老建筑保护修复的经验,断定眼前这些房子将在十年后倒塌。乡长带他们来到罗村长家里吃午饭,罗姓本家,四手握紧,一见如故。

罗村长是村里脱贫致富的带头人,他利用自家的四间瓦房开起了农家乐,食材新鲜,油多味重,镬气磅礴,再卖点茶叶、蜂蜜和苦槠豆腐、苦槠糕等土特产,衣食基本无忧。不过现实的另一面相当骨感:青壮年都带着孩子进城了,丢下老人守家,光靠种茶和卖点土特产。再说凭什么让游客来这个犄角旮旯玩啊,老头老太黄泥墙,连个下钓钩的黄泥塘也没有。

罗总决定将“赌注”押在这里。有一次他召集项目参与方开会,散会后被一个在门口坐了整整三小时的老人堵住:“你是跟政府‘下套子’、讲故事呢,还是要真刀真枪地干一场?”罗总极认真地点点头。于是老人向他摊牌,说早在比利时定居的儿子一再叫他过去,他也准备一周后动身了,但听说村里有一个振兴计划,如果真有这回事,他就不走了。罗总按着老人肩头说:“我明天就去县里签合同。”

罗总请来个能人,他叫柯卫,30岁不到就主持了美国华盛顿新闻博物馆的概念主设计,36岁那年又担当韩国仁川歌剧院的总建筑师。北京中华世纪坛世界艺术中心、五星公社、上海外滩源壹号、北京蓝色笔记等,均出自他之手。罗总还请来北京大学社会学系的一位教授,对村民户籍、族谱、文化等多方面进行考察,根据村民需求和龙洋乡的资源配置,编制了茶园村活化路线图。

不少地方的乡村振兴项目崇尚推倒重建,但罗总坚持原址保留。有一天早上起来,发现村里的许多土坯墙一夜之间被热情高涨的农民推倒了。罗总冲进现场好歹救下最后一堵黄泥墙,它就是陆羽茶室的“前世”。他与柯卫达成共识:老房子不能维修的,重建时首先要照顾到当地的风俗习惯、自然环境和人文生态。“这些房子要像是原地长出来的,不像是设计出来的。”

县政府为此还投资兴建了一条盘山公路——旗山十八弯,从此,村民们彻底告别了“初极狭,才通人”的桃花源进村仪式。

茶园村的改造采用的是租用模式,第一期租用30户农民房,总面积七千多平方米,租期20年。原址上的新建房子不超过两层,砖木为主,在外观上与当地民居基本一致,但民宿的内部设施参照星级宾馆标准,每幢楼的名称都源自金庸的武侠小说。这个项目就叫乐领·旗山侠隐。2018年,乐领·旗山侠隐项目参加威尼斯建筑双年展,获中国馆特殊贡献奖。评委会给出的理由是:“茶园村在传统与现代之间探索出了一条中间道路。”第二年又获得英国伦敦杰出地产大奖(OPAL)。

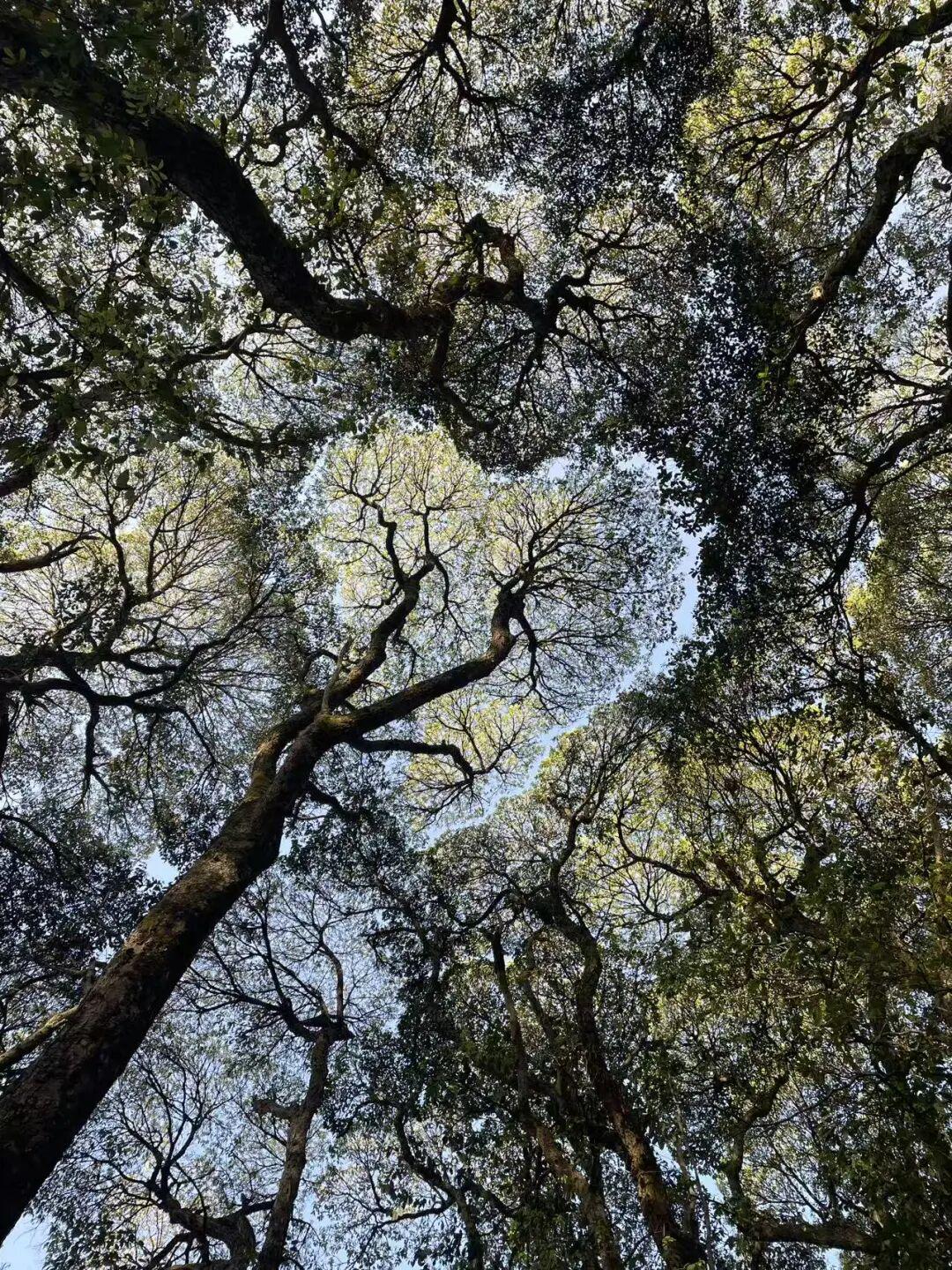

白露过后我应邀参加“第四届海派风尚节”开幕活动,有幸进入旗山。村里有一片幽深的古树林,每棵直指苍穹的苦槠树都有超过四百年的树龄,树冠边缘互相礼让,留出明晃晃的空隙,不经意间勾勒出一个巨大的心形图案,难道这是大自然的神谕?通向树林深处的小径由二十多块鹅卵石铺成,雕刻了当代艺术家徐冰的“天书”,破译后就是《桃花源记》里的一句话。

我们在草坪上欣赏了《画廊遗梦之海誓山盟》的定制版音乐剧和昆剧《牡丹亭》片段,在悬崖咖啡馆喝了手冲咖啡,还跟着罗总参观了土地庙和药王庙。药王庙旁边有间厨房,村民举办祈福活动时生火煮饭,熄火后就转身为乡野美术馆。此次正好撞见诗人朱增光的诗歌实验展,灶台、烟道、缝纫机、翘头案、长条凳都成了作品的呈现平台。青年诗人在黄泥墙上留下了诗行:“旗山的美,是身体远游后的精神归隐,是远在江湖之外的,诗意微醺。”

罗总还讲了一个故事:有一次,一对城里来的夫妇,在古树林里拍了套西装婚纱的结婚纪念照。谁想到围观的村民后来纷纷来到这里拍了一生中第一张结婚纪念照。“一个大叔扛着锄头、两腿泥巴地从山上下来,他老伴穿了洁白的婚纱,提着一只内有西装皮鞋的竹篮在树林边等他……城市文明就这样润物无声地改写了古村的日常生活。”

古村落活化了,花草人畜均是生气勃勃,青壮年村民回来了,城里人纷纷前来度假,农民的年收入来自房屋租金、茶园流转、劳务工资(应聘成为民宿的员工)以及农产品销售等,“比以前翻了两三倍不止”,罗村长很有底气地说。当年他带头将自家的房子让出来,让罗总改建成七侠五义餐厅,原木结构,归真返璞,好气派噢。

罗总从山上引来清泉,蓄成一个池塘,旗山从此有了美丽的倒影,池塘里聚集了好几种青蛙,入夜开启小夜曲模式。泽陆蛙的叫声很特别,就像上海方言的“对的对的,对的对的”,难道它也领会了乡村振兴的意义?

(本文图片由作者提供)